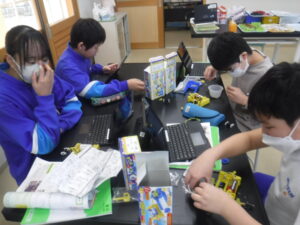

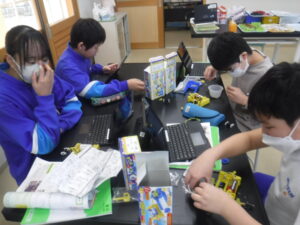

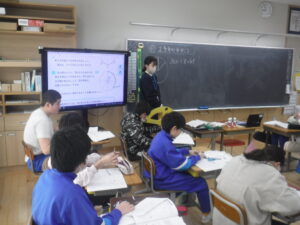

5年生の理科「電磁石」の学習。面白いようです。コイルの巻き数と電池の数の違いによる引き寄せるクリップの数を予想し、調べています。条件を制御するという考え方を5年生では大事にしています。結果を丁寧に記録しているのにも感心しました。

💙じりつする子供の育成 ○自ら学ぶ子 ○大切にする子 ○やりぬく子 ◆富山県小学校教育研究会 体育科研究推進校

5年生の理科「電磁石」の学習。面白いようです。コイルの巻き数と電池の数の違いによる引き寄せるクリップの数を予想し、調べています。条件を制御するという考え方を5年生では大事にしています。結果を丁寧に記録しているのにも感心しました。

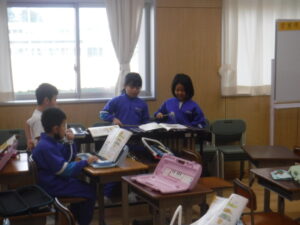

多くの学年で「合奏」をしているので、休み時間に練習している5年生の曲に足が止まります。そして、窓の外から5年生の演奏を見つめる2年生。「うまいあな」という声も聞こえます。自分たちがやっているからこそ、そのレベルの高さがわかるのでしょう。下級生は上級生の姿を見て、あこがれ、成虫していきます。

2年生B組の音楽。「こぐまの2月」を3人グループで練習して発表します。こういう学習では、とても自立的に自分たちで練習を進めることができる2年生です。

縄跳び集会が、3月1日(金)に予定されています。6年生を送る会に向かっていることもあってか、あまり練習している学年をみかけません。いや、1年生が練習をしていました。A組です。1年生が優勝するかもしれませんね。

卒業に向けて進めながら、「6年生を送る会」「卒業式の歌」の練習も始まります。今日は、6年生の「6年生を送る会」の合奏の練習を見ることができました。来週の月曜日には、宮﨑新吾先生を迎えての「卒業式の歌練習」が始まります。

6年A組の外国語活動。「世界の祭り」の授業です。世界の奇祭というほうが、いいでしょうか。トマトをぶつけ合う「トマティーナ」は、スペイン王国バレンシア州の街、ブニョール行われる収穫祭。日本語では「トマト祭り」と呼ばれていいます。 なんと、「僕、その祭り参加した」とR君。その祭りの様子を語ってくれていました。廣田先生「まさか、この祭りに参加した人がこの教室にいたとは…。」世界の祭りが、急に身近に感じられました。

2年B組。国語。「ここでは、なにがあったんですか?」と浜岡先生の問いかけ。みんな一瞬、止まるのです。「近くの人と話してみて」と言われると、動き出して「話し合って」います。これが、ほんとうに慣れていて、いいのです。1分も話すと席に戻って、「「どうかな?」と聞くと、「K君わかってました」と隣の子が発言。発言することの少ないK君にふってくれるのです。先生が、「K君どうぞ!」K君、自信をもって話します。K君、満足そうな表情で座ります。この短いけど近くの人と話すことって、アウトプットの機会、コミュニケーションの機会として、とてもいいものですね。

1年A組の算数。文章問題の式が、「7+5である」理由を黒板の前に出て、長く話しています。どうしてそう考えたのか?を話して、そのことを聞いてくれる仲間がいて、「ああ、そうか」「いや、ぼくは違うんだけど」というのが話し合いです。まず、考えの理由を話せることが必要です。よく話せていること、みんなが聞いてくれていることに感心しました。

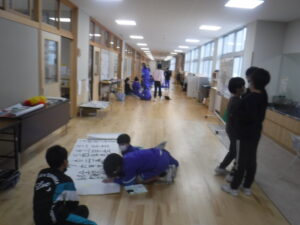

6年生を送る会が来週、21日(水)となっています。5年生の担当する飾り等がどんどん仕上がってきています。

楽しそうな空気が溢れています。2年生の図工の「お面」が仕上がってきました。その作る立ち居振る舞いを見ていても、「あっ、2年生じゃない」と感じます。2年生も終わりなんです。手つきや落ちついた雰囲気があります。図工の制作中の姿に、2年生の成長を感じました。

6年生を送る会の全体企画・進行を担当する5年生。出し物がないのですが、その分、入場曲等の演奏が5年生の出し物になります。こちらの方はもう順調に進んでいるようです。会場の飾り等の準備も急激に進んでいます。6年生を送る会で一番育つのは、5年生とよく言われます。もう、よく育っていますね。

子供たちが積極的に動く授業です。廣川先生も「教えにいってあげてね」とよく声がけされるように、子供たち同士のコミュニケーションが多い活動的な授業が展開されています。すると、子供たちの満足度も高く、笑顔が多くなるんですね。

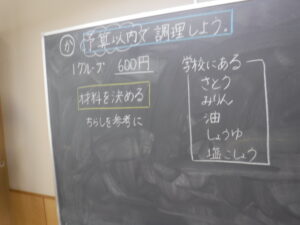

6年生、いろいろな終わりが近づいています。家庭科では、決まった予算内でメニューを決め、買い物して、調理するようです。安く購入するのに、特売のチラシを見ながら、買い物をする店を相談しています。これは、面白いし、どんな料理を作ってくれるのか楽しみです。

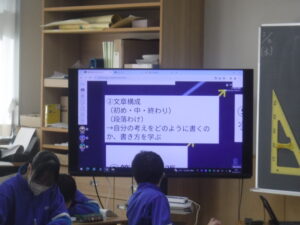

B組 国語科

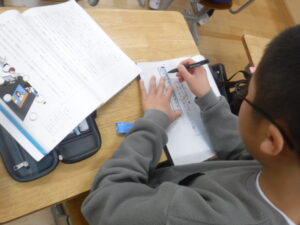

A組 算数科

4年B組 道徳

4年A組 理科 宇田先生