3年A組は、先日の「警察署と消防署に見学」について、グループで活動していました。感心したことは、「見てきたことを確認して」という課題でした。自分で見たことを自分一人の「思い込み」にならないように、「こうだったよね」「えーそうなの」といった「話し合い」ができているのです。先日、我々も研修を受けましたが、挙手した子だけが、発言する話し合いよりも、かなり効果的な学びです。

先生たちの放課後【11月22日】

今週は、放課後に2回の研修を行いました。21日(木)は、「令和のとやま型教育推進研修会」のオンライン研修会で、熊本大学特任教授の前田康裕先生の講演を聴きました。22日(金)は、2人の教師が、富山大学附属小学校の授業研究会に参加しました。放課後は、器械運動の専門家である富山大学教育学部の佐伯聡史先生をお招きして、「跳び箱とマット運動」についての実技研修を行いました。子供たちの技能を安全に、楽しく高めるための指導法について学びました。入善小学校は、子供たちへの指導力向上のために、年間、計画的に多くの教員研修を実施しています。

社会科現地学習(3年)【11月21日】

3年生社会科「くらしを守るしごと」の学習です。警察と消防といった「地域を守るお仕事」について学んでいきます。動画もありますが、自分たちの住む「入善町」で見学、体験できるといいですね。新川地域入善消防署と入善警察署を見学させていただきました。消防服に着替える様子を実演していただいたり、パトカーに一人ずつ乗せていただきました。子供たちにとって、とても心に残る1日となりました。ありがとうございました。

すてきなんです(4年)【11月22日】

4年A組の図工科。「まぼろしのクジャク」だそうです。きれいな作品を仕上げたと思ったら、これらがクジャクの羽根になっていくそうです。なかなか予想が付かない模様になりそうです。乞うご期待。

入善町の高齢化は?(6年)【11月21日】

6年生の総合的な学習の時間「消滅可能性自治体 入善」のなかで、日本の人口減少、高齢化を調べる中で、「入善町の高齢化」の状況が子供たちは気になり始めました。同時に高齢者の福祉は充実しているのだろうか。そこで、豊嶋先生が、町役場保険福祉課 高齢福祉係にお願いし、「入善町の高齢化や高齢者を支える福祉の状況」について講座をお願いしました。今日は、6年B組に、高齢福祉係から新谷さんと佐々木さんが教室においでいただきました。「こんなに高齢者の方へのサービスが充実」していることに驚きました。また、「高齢者体験」をさせていただき、「かなり見えない」「腰を曲げないと歩けない」「だんだん疲れてくる」という高齢になると起こってくることにも理解が深まったようです。6年B組は、引き続き、明日も「入善の魅力」について外部講師をお呼びしているようですよ。

ありがとうメッセージ(5・6年)【11月21日】

朝活動の時間に、「赤い羽根ありがとうメッセージ」がありました。これは、入善町社会福祉協議会が「赤い羽根共同募金」に取り組む小学校に、「募金が実際にどういうふうに使われているか」を説明し、募金活動の意味を理解して取り組むことを目的としています。町福祉協議会から桑守さん、そしてボランティアの会代表として山本さんが来校されました。今回は、特に「災害への備え」として災害等準備金として貯蓄していることや、被災地への災害ボランティア活動として使われていることを話されました。取り組む意味を理解して活動していけそうです。

キックベース(2年)【11月20日】

2年生の体育の新単元「キックベース」。2年生にはベースボール型は難しいのではと思いましたが、よくできいます。守備で誰かがボールを取ったら、その子の周りに集まればいいのです。そうです。「送球がない」のです。1塁を踏むのと、周りを囲むのとどちらが速いかなのです。守備チームも、常に「急いで集まる」という動きがあるので、運動量もあります。体育の種目、発達段階を考慮して、よくできています。何よりも楽しいようです。

まなびの空間(4年)【11月20日】

4年B組。何の教科でしょう。ああ、教室のいい感じがします。ゆったりと穏やかに学び合っているのです。

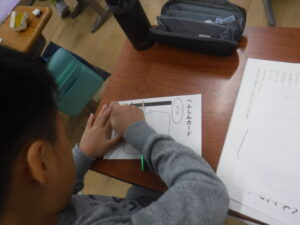

説明文を書こう(2年)【11月20日】

2年生B組が、国語科の説明文を書いていました。「とことこ車のつくり方」を書いている子がいました。同時にやっている「せいかつ科のおもちゃ」の作り方を説明文にしています。いい学習展開ですね。机の上にある「せつめい図」が素晴らしいのです。せつめい図を見ながら、お話しするように「説明文」にしていきます。かなり難しいことをやっています。2年生も後半になりました。

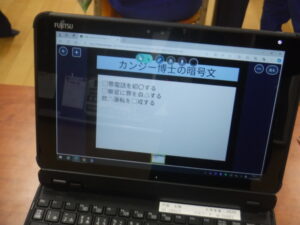

カンジー博士の暗号文(5年)【11月20日】

5年生の国語科「カンジー博士の暗号文」を昨日の学習参観で観ました。その続きです。5年生がすごく静かに集中しています。すっかりカンジー博士の暗号文にはまってますね。わからない漢字をすぐにネットで検索しているのも、とてもいいです。これは、先生の作られた問題がよかったのでしょう。工夫すると、子供たちの反応は違います。

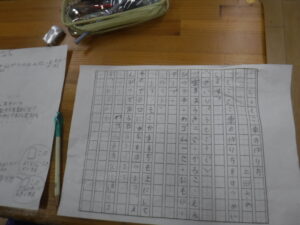

考える手立て(3年)【11月20日】

3年B組の国語科は、説明文「姿を変える大豆」の学習です。今日は「へんしんカード」が出てきました。何から何に変わったかを書くようです。黒板には、「はじめ」「なか」「おわり」は、どの段落かが示されています。「問いの文」に「かくれた(問い)の文」も示してあります。子供たちを見ていると、何をして、どう考えていくかに迷いがないのです。純粋に考えるところで考えています。考える「手立て」がはっきりしていると、落ち着いて取り組めます。先生の教材研究と授業構想に感心しました。

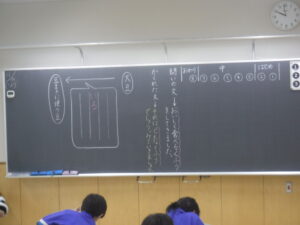

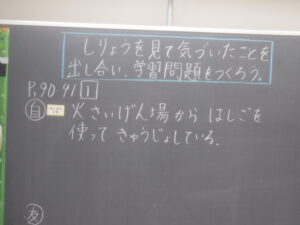

学習問題をつくる(3年)【11月20日】

3年A組の社会科です。黒板を見て、いいなぁと思いました。「資料を見て気付いたことを出し合い、学習問題をつくろう」という学習課題です。社会科は、自分たちで「学習問題」を作って、それを解決すべく、調べていく教科です。どんな問題を作るのか楽しみです。

学習参観【11月19日】

学習参観・学校保健委員会でした。たくさんの保護者の方に参観いただき、子供たちはいくらか緊張気味でしたが、いつものような様子は観ていただけたようです。また、学校保健委員会は自由参加でしたが、多くの保護者の方に参加していただきました。ありがとうございます。

1年生 算数科

2年生 生活科 A・B組合同

3年A組 算数科

3年B組 算数科

4年A組 理科

4年B組 社会科

5年 国語科

6年A組 理科

6年B組 家庭科

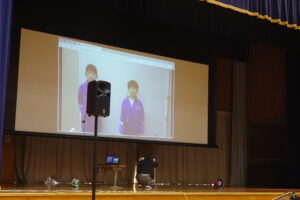

学校保健委員会【11月19日】

今回のテーマは、「夢をもって生きよう!」。保健委員会が、全校の「あなたの夢」についてアンケートしました。そのうちの半分くらいの子には夢があったそうです。何人かの子供たちの夢を語る動画が流れました。そして、本日の講師YOUTAさんの講演。全盲のピアニスト、作曲家であるYOUTAさんがどのように生活しているか、視覚障害を支える「道具」も紹介してくださりながら、「工夫(YOUTAさんの言葉)すればできる」という前向きな姿勢を自然に伝えてくださいます。演奏はもちろん素晴らしく、「情景音楽」と称される楽曲は、色彩感に富んだものでした。「いろいろやってみて、種を蒔こう」「種を蒔いたら、水をあげよう(努力しよう)」。YOUTAさんが言うから伝わるメッセージが、心の底にしっかりと積もったような1時間でした。

学習参観のお知らせ

・学習参観・・・・・・・・13:30~14:15

・学校保健委員会・・・・・14:30~15:30(体育館)

学習参観の会場等のご案内

「学校保健委員会」は、地域の方にも公開いたします。

ご希望の方は、14時20分頃までに本校の玄関から、体育館にお入りください。

上履きをご持参されると、いいと思います。(学校には、スリッパはあります)

★温かい服装でおいでください。

※学習参観(13時30分~14時15分)は、保護者の方のみです。一般公開はありません。

1 テーマ 夢をもって生きよう

2 講師 YOUTA(ユータ)さん

盲目のピアニスト、音楽作家、音楽プロデューサー

3 日程 14時30分~15時30分

①保健委員会の発表

②YOUTAさんの演奏・お話

4 参加者

4~6年生、保護者、ご希望の方