4年生の体育。先生たちの声がけがうまいので、聞き惚れてしまいました。わかりやすい説明、意欲を高める言葉、ねらいもよく伝わります。この日は、初めて100mを走りました。「ライバルは自分のタイム」ですから、「隣の子に負けたからといって、手を抜かない」なるほど、そういうことあります。みんなゴールまで全力です◎。

💙じりつする子供の育成 ○自ら学ぶ子 ○大切にする子 ○やりぬく子 ◆富山県小学校教育研究会 体育科研究推進校

4年生の体育。先生たちの声がけがうまいので、聞き惚れてしまいました。わかりやすい説明、意欲を高める言葉、ねらいもよく伝わります。この日は、初めて100mを走りました。「ライバルは自分のタイム」ですから、「隣の子に負けたからといって、手を抜かない」なるほど、そういうことあります。みんなゴールまで全力です◎。

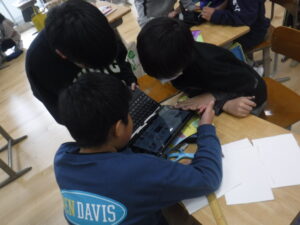

6年生もタブレットをどんどん使っていますね。B組は、タブレットにノートにホワイトボードというアイテムの使い方。A組は、国語でのロイロノートを使っての意見の交流でした。子供たちの問題が面白かった。「選ぶとしたらどっち?」「はま寿司かスシローか」といった問題なのです。けっこう悩んでいました。

5年生が同じ国語「きいて きいて きいてみうよう」の学習をしていました。これが面白い。A組は、インタビューの様子をもう一人が動画で撮影して、自分たちの様子を見せてくれ、感想も教えてくれます。

タブレットの得意なB組の寺﨑先生は、あえてアナログなインタビューの様子をもう一人が、しっかりと見て、感想を伝えるという形で実施しています。どちらもいいのです。デジタルもアナログも上手に使い分けているなと感心しました。

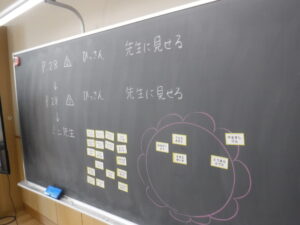

隣の2年A組も算数でしたが、それぞれの教室の工夫があります。課題ができて、先生に見せにきた子は、黒板のネームプレートを動かします。一目瞭然です。終わった子は、ミニ先生ですので、教えてもらっていいということです。誰がミニ先生かわかるので、聞きやすいですね。なるほど、学級には小さな工夫があふれています。

2年生は、昨年度まで「危なくて」タブレットをあまり使わないでいたそうです。今年度は、得意な浜岡先生ですので、どんどん使っています。考えの共有ができるので、発言しなくても授業への参加度は高まります。なんだか、みんな成長したような姿に見えますよ。

学習規律が大事です。3年B組の授業で、なるほどと思いました。四杉先生は、「はい、はいと声を出す人には、当てません」と話されます。そうですよね。大きい声を出したら、当ててもらえるなら、声を出すでしょう。みんな静かに手を挙げています。これだけで、授業の質はぐっと高くなります。

今日はたまたま新出漢字の学習を2年B組、5年B組で観ることができました。子供たちが釘付けになっているのは、モニターに映るデジタル教科書の「筆順」です。筆順のスピードも遅くしたり、速くしたりしています。以前は、黒板で教師が書いていましたが、かなりわかりやすいですね。

1年生の「がっこうたんけん」が続いています。グループで学校のいろんな場所で「見つけて」います。校長室にも、たくさん来てくれました。ソファーも上手にスケッチしていくので感心しました。このHPが映っているパソコンを不思議そうに触っていました。いろんな興味が広がっていますね。

6年生は、「町小学校体育大会」のリレー選手、1000m走の選手を決めました。ハードル練習の後に、黙ってハードルを片付けてくれる姿がありました。こういう行動をぜひ全校に広めていきたいですね。

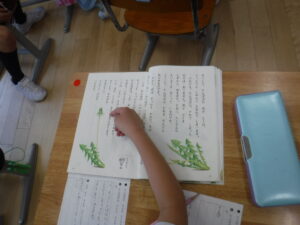

2年生。A組は、国語科の「たんぽぽのちえ」の学習です。こちらは、教科書にも書き込み、「ちえ」を整理しています。感心したのは、文章を読む時に、指でなぞろながら確認している子供たちがいることです。説明的文章をしっかりと理解しようとしていますね。廣川先生も、ペープサートを用意されて、「ちえ」を子供たちが捉えられるように工夫しておられます。やはり、「絵」も大事ですね。

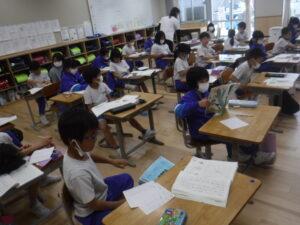

2年生。B組では、「学び合い」に取り組んでいます。一斉に先生の説明を聞くだけではなくて、自分の考えを近くの人と相談したり、話し合ったりします。はやくできた子も教えてあげられるし、わからない子も相談できます。アウトプットの回数が圧倒的に多くなります。子供たちに待ち時間を作らず、何回も説明できるから、理解も深まるようです。学びのいい観じの空気になっていましたよ。

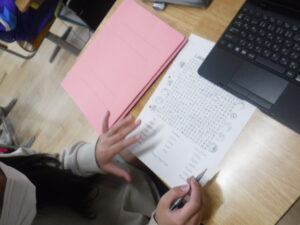

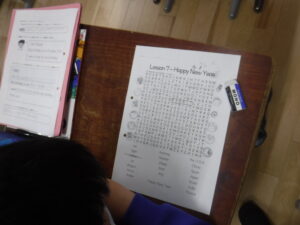

廣田先生とショーン先生の「外国語科」です。毎回、凝っています。今回は、アルファベットから「生き物の名前」を探すシートです。5年生、かなり悩んでいます。「ギブアップしたい」と言いながらも、探せば見つかるので、やめようとしません。廣田先生、タブレットのロイロノートで子供たちに「動画」を提出させておられました。こういった使い方が、本校では、まだ正直、遅れております。ロイロノートを使った授業の面白さと便利さを感じました。

今日の2年生の体育は、何だろうと観に行きました。太田先生と浜岡先生の体育です。毎回、よく考えられているのです。みんなでボールキャッチで体をほぐしてから、5つの運動から子供たちが選択していけるように場が設定されています。子供たちで自分で選べるものですから、たくさんの運動を選びながら、ほとんど全部に取り組んでいました。

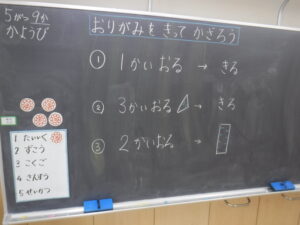

1年生B組は、おりがみを見せてくれます。折り方しだいで、はさみで切ると「すてきなもよう」が生まれます。先日の「はさみのれんしゅう」は、ここにつながっていたのですね。ちゃんとステップがあって、はさみの使い方が上達でしました。何よりも、面白いですね。

6年生は、全校に向けてのプロジェクトによく取り組んでいます。今日は、学級活動。すいません、写真がブレていました。ちなみに1枚目の写真は、「お笑い」の練習に真面目に取り組んでいるところです。低学年を「楽しませる」そうです。