2年生と5年生で、春に植えたさつまいも掘りをしました。

土の上からは見えなかったのに、少し掘ると鮮やかな紫色をしたさつまいもがわんさか!みんな大盛り上がり!大きいものから小さいものまで、たくさん収穫できました。

この収穫したさつまいも、どのように味わうのか、楽しみですね (^^♪

💙じりつする子供の育成 ○自ら学ぶ子 ○大切にする子 ○やりぬく子 ◆富山県小学校教育研究会 体育科研究推進校

2年生と5年生で、春に植えたさつまいも掘りをしました。

土の上からは見えなかったのに、少し掘ると鮮やかな紫色をしたさつまいもがわんさか!みんな大盛り上がり!大きいものから小さいものまで、たくさん収穫できました。

この収穫したさつまいも、どのように味わうのか、楽しみですね (^^♪

10月29日(木)~30日(金)に、4年生での大きな行事の一つ、宿泊学習がありました。

1日目の午前は、浄化センターに行きました。黒東アメニティーの上田さんに、生活排水をきれいな水にする仕組みについての話を聞き、その後子供たちから出た質問に丁寧に答えていただきました。そして、実際に浄化センターの中を見学させていただきました。

子供たちは、流れ込む汚水を見て「きたな~い!」「くさい!」と素直な感想をもち、その後、海に流れる前の最終段階の水を見て「あの汚い水がこんなにきれいになるってすごいね!」!と驚いていました。そして、環境チャレンジ10で学んだことと結び付けて、流す水の量だけでなく、なるべく汚い水を流さないようにしようと話す子供もいました。

1日目の午後からは、あこや~ので過ごしました。入館式を終えた後に食べたカレーライスは、出来立て熱々で、給食と同じくらい美味しく、ほとんどの子供が完食していました。

そして、昼食を食べた後は、チャレンジランキングとバルーンボールをしました。班で協力して活動をしました。特に、バルーンボールは一人の力ではできないので、メンバーと息を合わせ、「せ~の!!」の掛け声でボールを上に上げていました。体育館の2階までボールが上がった時には、どの班も歓声が上がり、子供たちの笑顔をたくさん見ることができました。

午後の活動の後は、ベッドメイキングをしたり、夕飯を食べたり、石鹸作りをしたりしました。石鹸作りでは、「妹には、バナナの匂いにしようかな」や「お母さんは、ピンク色が好きかな」などと送る相手を思いながら作る可愛い姿が見られました。

お風呂もてきぱきと入り、とても上手にお風呂に入っていました。お風呂上がりに浴槽を覗いてみると、腰掛や桶も元の場所に整頓されており、脱衣所にも忘れ物がありませんでした。そして、1日目の最後には、班で反省会を行いました。

2日目の午前は、ユニホックとドッジビーをしました。ユニホックは、初めてする競技でしたが、職員さんの話を聞いてルールを覚え、進んで審判をしていました。

そして、2日目の午後からは、吉田科学館にサイエンスショーとプラネタリウムを鑑賞しに行きました。サイエンスショーでは、光の性質について詳しく教えていただき、子供たちは「おぉ~!!」とう歓声を上げながら実験に見入っていました。プラネタリウムでは、太陽や月、そして星の動きや星座について、とても分かりやすく解説を交えながらお話ししていただきました。

「自分のことは自分でしよう」「友達と協力して活動しよう」「来た時よりも美しく」を目当てに、笑顔あふれる楽しい宿泊学習を目指しました。活動班では、全員役割をもち、自分の仕事を進んで行っていました。とにかく、集合が素早く話を聞くときは、私語をせずに静かに人の話を聞く4年生の姿がたくさん見られました。そして、次の集合場所に移動するときには、「体育館に水筒とタオル持っていかんなんよ~」やシーツを敷いたり畳んだりする時には、「手伝おうか?」などと声を掛け合う姿がいろいろなところで見られました。

今回の宿泊学習で学んだ様々なことを今後の学校生活に生かし、それらの行動が当たり前になるように、継続して指導していきたいと思っています。

先日から入善町内においてクマ・クマの痕跡が目撃されたという情報が多数報告されており、現時点では、捕獲されたという連絡は届いておりません。

29日、30日とお子さんの登下校の際には、送迎にご協力いただき、大変感謝しております。来週11月2日からも、しばらくの間、登下校の送迎にご協力いただきたいと思います。

登校時は、7:00から玄関を開けます。できるだけ7:40~8:05の間に登校してください。8:05までに間に合わない場合は、学校へ連絡をお願いします。

下校時は、保護者に迎えに来ていただきます。引き渡しの時刻は、各学年の下校時刻に合わせます。

引き渡しの場所は、1、2年生は各教室のベランダ、3~6年生は体育館です。車で来られる場合は、体育館側や正面玄関前に駐車してください。混雑が予想されますので、くれぐれも安全運転でお願いします。

学童保育を利用している児童は、校舎内から学童室へ入ります。

保護者の皆様には、児童生徒の安全確保のため、今後随時、学校からの教育安全メールや文書などで登下校などの対応について配信しますので、何卒ご配慮を賜りますようお願い申し上げます。

また、学校で注意喚起をするなど児童生徒に指導しておりますが、ご家庭でも指導をよろしくお願いいたします。

<引き渡しの時刻>

・1年生・・・15:00~15:45(月~金)

・2年生・・・15:00~15:45(月~水、金)

15:45~16:30(木)

・3年生・・・15:00~15:45(火、水)

15:45~16:30(月、木、金)

・4年生・・・15:45~16:30(月~金)

・5年生・・・15:45~16:30(月~金)

・6年生・・・15:45~16:30(月~金)

※ この時刻に来られない場合は、連絡帳でお知らせください。

昨日からの入善町内におけるクマ・クマの痕跡の目撃情報により、本日(29日)と明日(30日)の登下校は、保護者による送迎でお願いいたします。

登校時は、7:00から玄関を開けます。8:05までに間に合わない場合は、学校へ連絡してください。

下校時の引き渡しの時間帯は、16:00~17:00。引き渡しの場所は、1、2年生は各教室のベランダ、3~6年生は体育館。不都合がある場合は、学校へ連絡してください。

学童児童は、校舎内から学童室へ入室します。

車で送迎される際は、児童センター側から体育館駐車場に入り、正面玄関側へと通行してください。(一方通行でお願いします。)

<学校で児童に指導していること>

・不要不急な外出はしない。

・やむを得ず、外出するときは、周囲に気を付け、田んぼや河川付近など道路以外を決して歩かない。

・朝夕の暗い時間に外出しない。

・一人で出歩かない。

2年生は、生活科で、身の回りのものを使って「動くおもちゃ作り」をしました。たくさんのおもちゃを作ることができたので、今回はそれらを使ってお店を開き、1年生を招待しました!

初めは緊張した面持ちの子供たちでしたが、自分の役割を果たしたり、1年生に優しく教えてあげたりする姿に、お兄さん、お姉さんとして成長した様子を感じました。

お店は大賑わいで、大繁盛でした!

そして活動後の振り返りには、このようなことを書いている子がたくさんいました。

「1年生がやり方を分かってくれたのでうれしかった。」「1年生が喜んでくれてうれしかった。」

自分のしたことが、相手に伝わった。自分のしたことで、相手が喜んでくれた。

今回、そのような体験をした子供たちは、自分たちのしたことの価値を感じることができたことでしょう。店じまいをした後の子供たちの顔は、満足感にあふれていました。

一つ、大きな活動をやり遂げた子供たち。今後の成長がまた楽しみです!

図画工作科の現地学習で発電所美術館に行ってきました。

子供たち同士での作品鑑賞は行いますが、大人の作品を観る機会は少ないと思います。

真剣な眼差しで作品を観る子供たち。「どうやって作ったのかな」「素材は何かな」「これはおもしろい」など、感性豊かなつぶやきが聞こえてきました。

展望塔にも上って入善町を一望してきました。とても気持ちの良い時間でした。

やはり学校の外での学習は最高です。

お知らせします。年度初めに11月11日(水)は、小学校教育課程研究集会のため、児童は休業日になるとお知らせいたしましたが、今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響のため、研究集会の持ち方が大きく変更になりました。そのため、この日は、児童休業日とはしないで、通常通り登校日といたします。以上、よろしくお願いいたします。

10月8日・9日の1泊2日で6年生が立山に宿泊学習に行きました。

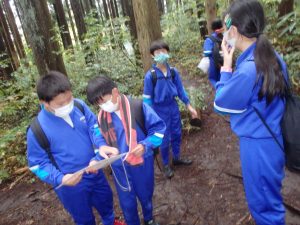

一日目は、まず「称名滝」に行きました。バスを降りたら辺りは真っ白な霧に囲まれていました。ここから称名滝へは約1.3キロの道のりです。歩いていると少しずつ滝の音が聞こえます。そして、いつの間にか霧も晴れ、目の前に大きな称名滝が現れました。その迫力に子供達も驚いていました。そして、場所を国立立山青少年自然の家に移して、「ポイント探し」を行いました。地図だけを手掛かりに、立山の大自然を駆け回りました。途中、サルやカモシカに出会い、一気に非日常な世界へと引き込まれていきました。

夜は、「キャンプファイヤー」をしました。火の神が持つ一つの小さな火が、次第に大きな炎となって、秋の夜空に高く高く舞い上がりました。そして幻想的な炎を取り囲み、グループの出し物を見合いました。いつもは一緒にいない夜の特別な時間がキャンプファイヤーの炎によってライトアップされ、素敵な光景となりました。

二日目は、「焼き板づくり」をしました。真っ白の板をガスバーナーで炙ります。黒くなったすすをブラシで磨いて、専用の絵の具で文字や絵をかきます。自分の部屋に飾る伝言板を作る人や思い出をイラストにして描く子等、それぞれ大切な思い出の詰まった作品となりました。最後の活動は「金塊探し」です。グループで協力して森の中に隠されている金塊を見付け出しました。森の中を駆け回り、あっという間に30個以上の金塊を見付け出しました。

今回の宿泊学習のテーマは「家でも学校でもできない体験を」でした。実際に自分の足で見に行かないと感じることのできない自然の迫力や美しさ、厳しさがあります。この二日間で子供たちはそれを多く体験することができたのではないかと思います。また、寝食を共にした二日間で、より仲間との距離も縮まったのではないかと思います。

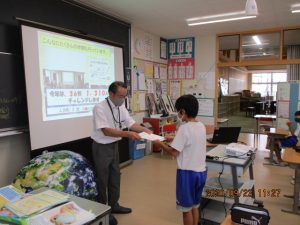

今日は、地球温暖化防止活動推進員の松井さんをお迎えして、「とやま環境チャレンジ10」についての学習がありました。地球温暖化が進むと地球はどうなるのか、そして地球温暖化を防止するために、私たち一人一人ができることは何かについて、じっくりと考える貴重な時間となりました。

最後に「わが家の環境大臣任命式」が行われ、家庭内で環境にやさしい行動に取り組む環境大臣にクラス全員が任命されました。

ぜひ、9月28日(月)から約1か月間、各家庭で話し合って決めた項目について、取り組んでほしいと思います。そして、一人一人が、地球を守る一員という自覚をもって行動できるようになってほしいです。

今日、配布した「とやま環境チャレンジ10とりくみノート」には、必ずチャレンジするものがすでに4つ決められています。その他に、6つの項目を選んでいただき、各家庭で地球温暖化を防止するための10の取組を実践していくことになります。

ご協力よろしくお願いします。

9月23日(水)、今日の給食のご飯は「富富富」でした。お昼の校内放送では、町教育委員会の小林さんと役場「がんばる農政課」の石山さんにお越しいただき、「富富富」の栽培や味の特長や携わるすべての人々の思いについてお話していただきました。いつものおいしい給食が、今日は一段とおいしくなりました。

6年生は、社会科の学習で日本の歴史を学習しています。その中で「縄文時代には土器を使って、料理をしたり保存したりしていた」ということを学びました。そこで、学習したことを生かして、自分たちでも土器を作ってみようと、土から土器づくりにチャレンジしました。

まずは、土器の土台づくりからです。しっかりと手のひらで叩いて形を整えました。次に、土を細い棒状にして、少しずつ積み上げていきます。ボンドの代わりに水で濡らしたタオルで優しくなでることで、土と土がよくくっつきます。

最初は、どんどんと細い棒を積み重ねて高さを上げていくことに精いっぱいの子供たちでしたが、少しずつ慣れていき、自分のオリジナルの模様をへらやつまようじでつける工夫や持ち手をつける工夫などが見られるようになりました。土が乾いてしまうタイムリミットいっぱいに時間を使って、それぞれ「世界に一つだけの土器」を作りました。

今週の4連休で十分に乾燥させ、その後、窯へ持っていきます。着色された土器が手元に戻ってくるのは約1か月半後です。完成が待ち遠しいです。

心配されていた天候も当日には澄み切った青空になりました。PTAの皆様には、早朝からテントの設営や児童用の椅子の運搬にご協力いただきましてありがとうございました。今年度は校舎の改修工事と新型コロナウィルス感染防止という制限がある中での開催でしたので、例年以上に準備するものが多くありました。そんな中で、皆様のご協力をいただきまして、無事開催することができました。また、運動会が終わると、テントの片付けにも取りかかっていただき、あっという間に元通りのグラウンドになりました。

ご協力いただきましたPTAの皆様、本当にありがとうございました。また、当日は見にくい中での観覧となりましたが、子供たちに温かい声援を送っていただきましてありがとうございました。

令和2年度の入善小学校の運動会が行われました。

「かがやけ太陽 とどろけ稲妻 努力の成果を出し尽くせ」のスローガンのもと、一人一人が自分の目当てに向かって、力を出し切った運動会になりました。

様々な制約がありながらも、工夫を凝らした競技や応援が見られました。

解団式では、応援団員がみんなの前で「できないことが多かったけど、みんなで頑張れたことがよかった。」と語っていました。どんな状況でも、子供たちは目の前のことにひたむきに取り組んでいることを改めて感じ、感動しました。

早朝からの準備や、片付け等にご尽力いただきましたPTA役員の方々、ご声援をくださった保護者や地域の皆様、本当にありがとうございました。

仮設の玄関に運動会の目当てとスローガンを掲示しました。

運動会の目当ては、集会委員会が中心となって計画や作成を行いました。出場する競技のことや高学年なら係活動のことなど、一人一人が頑張りたいことを用紙いっぱいに書きました。また、スローガンは企画委員会が中心となって作成しました。1学期の代表委員会で全校に呼びかけ、「どんな運動会にしたいか」や「どんな言葉を入れたいか」についてみんなから意見を集めて決定しました。今年のスローガンは「かがやけ太陽 とどろけ稲妻 努力の成果を出しつくせ」です。

また、赤団の合言葉は「Smile」、白団の合言葉「団結と努力」です。この合言葉を胸に、残り1週間の練習に取り組んでいきたいと思います。

今年度の運動会のプログラムを載せました。