今年の運動会のマーチングの鼓隊等のオーディションが始まっています。既に決まったパートの子、これから挑戦しようとしている楽器を練習する子、それぞれ違う目的ですが、昼休みに自主練習を始めています。これから運動会に向けて、長い取組になります。自分たち自身で動いているのが、さすがです。

💙じりつする子供の育成 ○自ら学ぶ子 ○大切にする子 ○やりぬく子 ◆富山県小学校教育研究会 体育科研究推進校

今年の運動会のマーチングの鼓隊等のオーディションが始まっています。既に決まったパートの子、これから挑戦しようとしている楽器を練習する子、それぞれ違う目的ですが、昼休みに自主練習を始めています。これから運動会に向けて、長い取組になります。自分たち自身で動いているのが、さすがです。

各学年、天気予報と雨雲の様子を見ながら、プールでの水遊びや水泳を実施しています。写真は、担任の先生が撮影したものをアップしています。

外国語科の学習。6年B組では、「桃李小学校」と「ひばり野小学校」の学校紹介の動画を視聴しました。2校の学校紹介のいいところを見つけ、プラスの評価を発言します。すばらしいですね。次に「入善小学校6年A組」の学校紹介を視聴しました。客観的に見て、「ジェスチャーがあって、いい」「ちゃんと前を見て話している」等、隣の組の作品も高評価していました。さあ、自分たちの「学校紹介」はどうなるでしょうか。

今日は、東部教育事務所から指導主事の先生方をお招きしての1日の授業研究会でした。

私たちもお互いの授業を観る機会がなかなかなく、他の学級の様子や先生の授業を観ることができました。また、指導主事を交えて、

子供たちを育むための「授業」について研修を深めることができました。

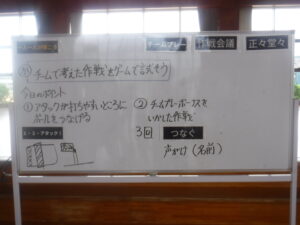

全教員で、6年A組の体育科「ビーチボール」の授業を参観しました。各教室を自習(スタディメイトの先生方は教室で)にしての全員参観は久しぶりです。体育科研究指定校として、午後からは全員で6Aの授業について話し合い、指導主事の先生方からは詳しいご助言をいただき、子供とつくる体育の授業の視点、主体的・対話的で深い学びのある授業についての理解を深めることができました。

6年生もクラッシュボールに慣れてきています。学習課題である「ボールをもたない時の動きを考えよう」というオフザボールについて、フリーになる動きを工夫し、得点していました。学習課題が明確で、それについて振り返りがされ、共有されていました。

6月30日(日)、全国小学生陸上競技交流大会富山県大会に7人の6年生が参加し、雨の中の厳しいコンディションの中、全力を尽くしてくれました。

6年男子100m走で、西島優斗さんが13秒55で1位となり、全国大会出場を決めました。会場は、国立競技場です。

おめでとうございます。

出場した7人の皆さん、また一ついい経験をしました。今後もチャレンジを応援しています。

体育の授業は、レクリエーションでもスポーツ少年団や部活動でもありません。でも、体育の授業が、そのどちらか風になってしまうことを私たちがよく経験しています。レクリエーションになりかけていました。リオ君がいいました。「バレーボールでは、1回で返すことはあまりない」と。しかし、コートの狭いビーチボールは、1回で返すこともあります。それでも、「3回でアタックすると、加点」というルール改正になり、子供たちは「3回で返す」「アタック」を目指すようになりました。1回で返すより、チームの一体感も高まっていきます。月曜日、どうなるか楽しみです。

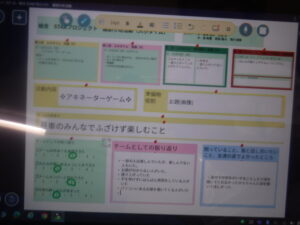

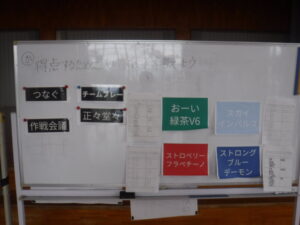

6年生が「たてわりあそび」について、ふりかえり、共有しています。総合的な学習の時間で、「STARプロジェクト」として、「たてわり活動」等を考案、企画、実施しています。いつも感心するのですが、誰とでも話し合える真面目さ。真面目ですので、どんどん成長していくのです。この6年生だから、学校は今年度、いろいろなことに挑戦できています。

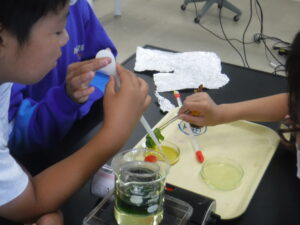

6年理科「植物のからだとはたらき」の学習。日光が当たった葉と当たってない葉。この両者の葉に「でんぷん」の違いはあるのかを調べています。緑の葉では、ヨウ素液につけても「青紫き色」にならないので、「エタノール」で葉緑素を抜いて、葉を白色にします。これが、なかなか上手くいかなくて、苦労していました。でも、白色になった葉は、すぐにヨウ素反応を見せるので驚いていました。実験準備がたいへんですが、寺﨑先生と宇田先生の2人体制ですので、恵まれています。

大休憩になると、イチョウの木の下に子供たちが集まってきます。なかには準備運動をする子たちも。スマイル委員会主催の「どろけいが始まる」と放送が入りました。20人くらい来てくれればいいなという委員会の予想を越えて、たくさんの子供が集まります。ゼッケンをつけて、追いかける「けいさつ」は、町体育大会1位のゆうと君ら、俊足の6年生の精鋭。始まりました。必死に逃げますが、ゼッケンをつけた6年生がどんどんタッチしていきます。

そして、その様子を遠くから見つめるのは森田先生。なんでも、4Bはほとんどの子が参加したそうです。こういう委員会の動き、面白いし、うれしいですね。学校が元気になります。どんどんやってくださいね。

6年A組の「ビーチボール」。「3回でつないで返す」という加点のルールになったことで、当然、3回でつなごうという意識が高くなりました。授業中に、ふりかえりまでなかなかいかないのですが、本来は45分で全て終わるものです。だんだんと準備の時間が早くし、無駄をなくすのも体育らしいことですね。1時間ごとに少しずつ「体育」になってきています。

5年生から引き継がれた「クラッシュボール」。6年生のB組が取り組んでいます。違う学年で取り組むことによって、体育科の教材としての可能性も検討できます。今日、小林先生からは、「オフ・ザ・ボール(ボールのない時の動き)」について提示がされました。それによって、フリーゾーンに走り込むような動きが出てきました。しかし、体育館は熱くなり、暑くなってきました。

6年A組の「ビーチボール」。前回の授業から、寺﨑先生がてこ入れをされました。1回で打ち返すチームも多かったので、「3回で返すと加点」というルールに練習ゲームを修正されました。これによって、「つなぐ」意識が当然、高まります。なるほど、これが「体育のしかけ」なんだなと感じました。逆にこれがないと、レクリエーションのビーチボールになってします。「作戦タイム」があるのですが、「おれたち、作戦タイムはいらない」というチームもあります。「そうだん」の必要性をどう高めていくか。体育科、なかなか奥深い。

6年生は、いよいよ「お気に入りの場所」の図画に取り組みます。「学校のお気に入りの場所」を絵にする、少し卒業を意識する作品です。どこにするか、どんな構図にするかも大事なので、タブレットでいろんな場所を構図を変えて撮影しています。「どこを選ぶか」がその子なりの「思い」が見えますので、みんないつになく慎重です。まあ、まずじっくり場所を悩みましょう。