6年生の習字。デジタル教科書が活躍します。一画、二画で映像を止めて確認できるんので、教師が書いてみせるよりは、大きなモニターのおかげもあって、とても分かりやすい。繰り返し見えることもあり、しっかりと上達していきます。先生が、子供の様子を見られるということも利点です。便利になりましたね。

💙じりつする子供の育成 ○自ら学ぶ子 ○大切にする子 ○やりぬく子 ◆富山県小学校教育研究会 体育科研究推進校

6年生の習字。デジタル教科書が活躍します。一画、二画で映像を止めて確認できるんので、教師が書いてみせるよりは、大きなモニターのおかげもあって、とても分かりやすい。繰り返し見えることもあり、しっかりと上達していきます。先生が、子供の様子を見られるということも利点です。便利になりましたね。

「じりつする子供の育成」の切り札として、今年度新しく立ち上がった「子供が本気で委員会を考えたら」という計画ですので、今日、ようやく委員会の結成となりました。立ち上げに時間をかけました。どうしても常時活動として「やらなくてはならないこと」と「こんなことやったみたいな」の調整が難しいようです。それでも、今年の本校の「大きな挑戦」の一つです。今後の展開で、「入小」らしさを創り上げていってください。期待しかありません。

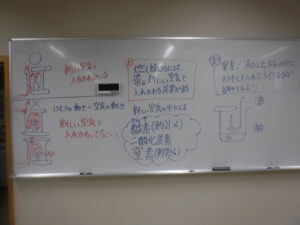

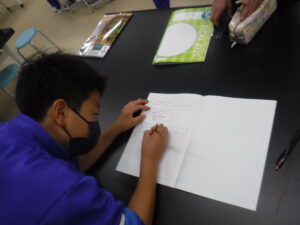

6年生理科「ものの燃え方」の学習。今日は、「窒素」の性質についてでした。空気中の多くは窒素ですが、その空気のほとんどを窒素にすると、「ものは燃えるか」という学習です。先生の師範を見て、自分たちで結果を予想して、実験します。K君は、席に戻って、「消えると思う」と書きました。うん?6年生なら、「なぜなら…」と予想の理由を数行は書くといいですね。

6年生の道徳。B組の授業でした。七大陸最高峰スキー滑降を達成した三浦雄一郎さんを教材に、「希望と勇気、努力と強い意志」について考えました。

65歳を過ぎた三浦さんの新しい夢の挑戦を取り上げ、「どうして二度も三度もエベレストに登ることができたのでしょうか」について考えました。

子供たちからは、「目標をなくして失敗したことから再挑戦しかった」「夢を持ち、その実現に向けて努力をし続けたこと」などが挙げられました。聴く姿勢ができています。聴ける学級ですので、子供から子供と発言が続いていくといいですね。

6年生の体育は、走り高跳びです。町の体育大会の6年生の選手種目でもあります。場所をいくつも設定し、自分の高さに応じて練習に取り組めるようになっていました。安全のために、敷くマットの数を増やしました。高さが上がると、マットの横に飛び出す子も出てきます。とても楽しそうに取り組めていましたよ。

音読は大切です。本校の研修の中でも「音読を大事に」ということを確認しています。文章をしっかり読めること、読んで理解できること。6年教室を見ていると、2人、3人での音読の場面がよく見られます。6年生になっても仲間と一緒に音読できる関係性はとてもいいですね。音読だけでもコミュニケーションが取れています。社会科の教科書も読むのが難しいので、音読してみてはどうでしょうか。

今日は、「全国学力・学習状況調査」でした。全国の特別支援学校を含む小学校6年生、中学3年生が取り組みました。今年度は国語と算数の2教科。6年生のなかには、自学で取り組んでいる姿もありました。こういう問題を解けるようになる(資質・能力)が求められているということが、私たちにもわかる機会でもあります。

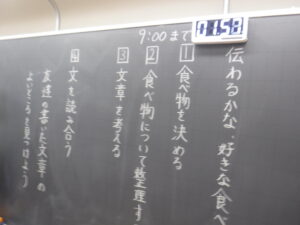

A組、B組ともに国語「伝わるかな 好きな食べ物」の学習でした。「食べ物」の名前を言わずに、「食べ物を紹介する文章を書く」そうです。面白い単元です。新しい教科書、教材も工夫されています。なかなか思いつかないようなので、A組は、イメージマップを書く子もいます。図示するこの効果も教えていきたいことです。完成した文章を読み合って、食べ物がわかるでしょうか。

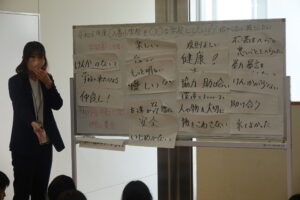

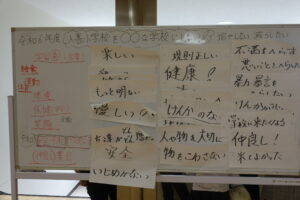

「もしも6年生が本気で学校の委員会を考えたなら、どうなるのでしょう?」ということを今年度挑戦しています。既存の委員会活動にこだわらず、こんな委員会があったらいい、こんな活動をしたいという「願い」から、どうしてもないと困るこれまでの委員会とを調整して、「6年生が作った委員会を5年生にプレゼンし、5年生に参加してもらう」という展開が、ようやくここまで来ました。

今日は、5年生への「委員会プレゼン」でした。自分たちで考えたので、本気度が違います。きいている5年生も、「なんだか違う」という真剣さを感じて、本気で考えています。おもしろいでしょ。学校を変えていくのは、そう、本当は子供たちなのです。これは、楽しみになってきましたよ。

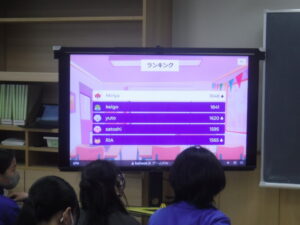

A組の外国語活動。早押しクイズで盛り上がっています。しかし、正当率が著しく低い問題を廣田先生が用意していました。「SMTWT◆S」の◆に入るアルファベットは何でしょう。有名私立小学校の入試問題で見たことがあるような。答えは、Fですが、理由がわかる子がいませんでした。いい問題です。ヒントは1週間です。

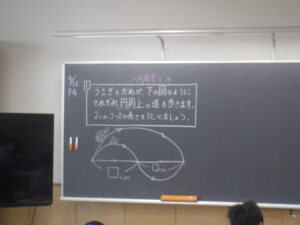

現行の「学習指導要領」では、思考力・判断力・表現力の育成を重視してます。「(算数的な)見方・考え方を働かせ、思考する」問題が多くなっています。6年生、なかなか考え込んでい算数の問題でした。「仮に数字を入れてみる」という考え方も身に付けていきたいですね。なかなかの良問でした。

学校全体の動きを作りながら、6年生も学年づくりを始めています。昨日、今日と「小教研学力調査」を実施しました。今年は、作田満開の記念写真も撮れましたね。6年生、まず全校に「あいさつ」パワーを届けてください。

「じりつする子供の育成」を学校教育目標としています。しかし、この「じりつする子供をどうやって育成するのか」という具体的な教育システム、方法について3月から教職員で議論してきました。「委員会活動を本当に子供たちが主体的に考えて、実際に動かす」という新6年生主体の委員会活動に挑戦しています。新6年生は、5年生の3月から話し合ってきました。

「安全平和委員会」や「図書・学習委員会」など、6年生が「こんなのあったらいいな」という委員会が始まります。

各教室では学年・学級開きが行われ、新しい先生と新しい仲間との学級が始まりました。みんな、とても張り切っていて、そして明るいので、見ていてもとても嬉しくなります。いいスタートを切れたようです。今日は、この後、学年での給食がランチルームで始まります。

とても寒く、天気もよくない予報でしたが、なんと晴れました。これが一番です。途中に降った雪は、なごり雪でしょうか。外では、いつまでも別れの時間を惜しむ姿がありました。少しゆっくり最後の時間を過ごすことができました。明日からは、「母校」になります。いつでも遊びにきてください。46名の皆さん、ご卒業あめでとうございます!