4年生を対象に音楽の特別授業として、「箏(こと)演奏、琴体験」を実施しました。講師には、美桐(よしきり)会の寺林先生と皆さんにご来校いただきました。演奏を聴き、実際に琴を一人ずつ演奏させていただきました。A組、B組それぞれ45分の授業を2回取り組んでいただきました。たくさんの琴を実際に持ち込んでいただき、実際に演奏できたことは、本当にいい体験学習でした。「箏習いたい!」という子供の感想も多くありました。その音色にすっかり魅せられました。美桐会の皆様、ありがとうございました。

💙じりつする子供の育成 ○自ら学ぶ子 ○大切にする子 ○やりぬく子 ◆富山県小学校教育研究会 体育科研究推進校

4年生を対象に音楽の特別授業として、「箏(こと)演奏、琴体験」を実施しました。講師には、美桐(よしきり)会の寺林先生と皆さんにご来校いただきました。演奏を聴き、実際に琴を一人ずつ演奏させていただきました。A組、B組それぞれ45分の授業を2回取り組んでいただきました。たくさんの琴を実際に持ち込んでいただき、実際に演奏できたことは、本当にいい体験学習でした。「箏習いたい!」という子供の感想も多くありました。その音色にすっかり魅せられました。美桐会の皆様、ありがとうございました。

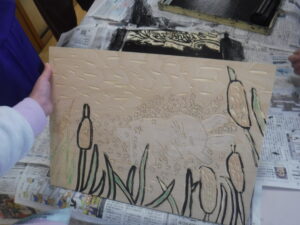

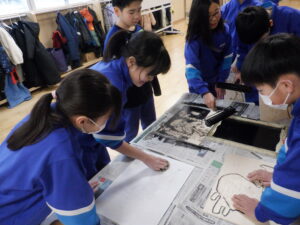

4年生が同じ時間に、1組と2組が「物語の版画」に取り組んでいました。A組が、色を付け始めました。それではじめて、「一版多色刷り」だということに気付きました。多色の場合は、あまり彫りすぎないので、難易度は下がりますが、色を付ける分、すてきな作品になります。B組は少し進度は遅いようですが、子供たちの下絵の構図の出来映えに驚きました。時間をかけて、いい下描きにしています。

A組

B組

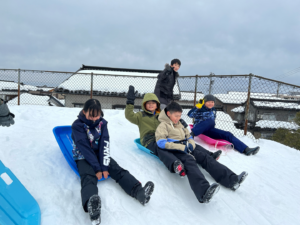

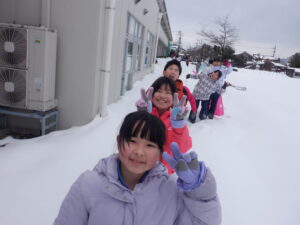

今日は、朝から「ソーラー(雪の上を歩ける)」でした。4年生は、「雪遊び」が予定されていて、巨大な「築山(スキー山)」は、格好の滑り台となりました。除雪で築かれた巨大な壁も登ってよし、滑ってよしの「遊び場」となりました。児童センターから「ソリ」をご寄付いただき、学校のソリの台数も多くなりました。ここまで学校で豪快に雪遊びできたのも久しぶりかもしれません。4年A組、B組どちらも「雪遊び」を楽しみました。

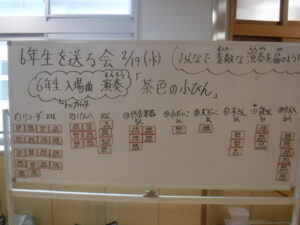

今日はどうも4年生のニュースが多くなりました。「6年生を送る会」の入場曲の演奏というのが、4年生の「出し物」になるようです。「茶色の小びん」の演奏を練習しています。

4年生の木版画「物語の1場面」が、刷り上がり始めました。画像は、B組の様子です。初めての木版画の彫り、白黒のバランスを考えて掘り進めました。その表情からは、満足感が感じられます。

4年生のA組もB組も、「物語の版画」が進んでいます。木版画は初めてですが、けっこう彫り慣れています。下描きを見ても、白黒のバランスをよく考えて、描いています。試し刷りをしながら、掘り進めています。

4年B組の体育、「キャッチ・バレーボール」です。一目見て、アタックする姿が格好良くなっています。スパイクを打つために、ボールをキャッチしてもよいルールですので、上達しています。

4年A組、理科「すがたをかえる水」の学習です。水をふっとうさせると出ててくる「あわは何?」、そして、「ゆげって何?」「水蒸気って何?」という水の三態を学習しています。今日は、あわが冷えて、ナイロン袋に水滴となって、たまる様子を観察し、再確認できるようにタブレットで動画撮影しました。4年生も終盤になると、理科らしい理科になっていますね。

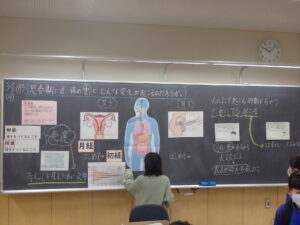

4年生B組。保健の学習「思春期には、体の中にどんな変化が起こるのだろうか」という学習課題です。思春期の体の変化について、森田先生と養護教諭の村井先生の2人で授業をしました。本校の研究授業として、教員もたくさん参観させていただきました。4年生の実態には少し難しい内容ですが、保健の学習で、今、学ぶことになっています。その難しさを易しく感じるように授業は工夫されていました。「みんなに起こること」「個人差がある」ということを、とても理解できた授業でした。今度は、A組でも授業を行います。

保健体育ですので、「保健」という学習もあります。体育とは違って、教室での授業が多いのです。珍しく、「保健の学習」を観ることができました。4年B組で「体の発育・発達」について、「今まで、自分の体はどのように変わってきているのだろうか」という学習課題です。1年生からの「自分の身長の伸び」を観ながら、「伸び方」は個人差があることを実感していきました。今日のB組の授業を参考に、月曜日には、A組で研究授業を行います。2学級あると、試行したり、深めたりすることができるのがいいですね。

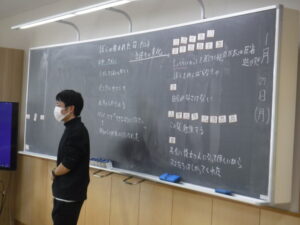

4年生は、生徒指導の太田先生が、3学期から両組の道徳を授業しています。今日は、A組で、「ぼくの生まれた日」という教材での授業でした。子供の誕生が、いかに周りの人たちの喜びであったかを考え、自分がいかに大切な存在であるかを見直す機会です。「自分が生まれたときの様子を聞いていて、話してくれる人いますか?」いるかなと思いましたが、2人の手が挙がります。そして、自分が生まれたと時の様子を「語り」ます。この語りを身体と心を向けて、周りの子が聴いています。「語り合い」ができるようになってきました。相手のことを聴けるようになってきました。

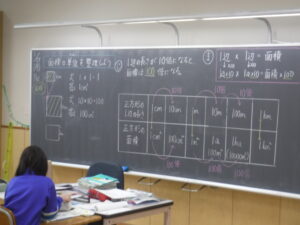

各教室、落ち着いて学習に取り組んでいます。4年生は、A組もB組も算数科「面積の単位についてまとめよう」でした。アール、ヘクタール、㎢といった面積の単位は難しいですね。何回も図を描いて、しっかり身に付けたいところです。

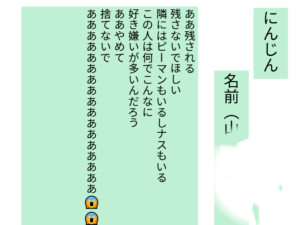

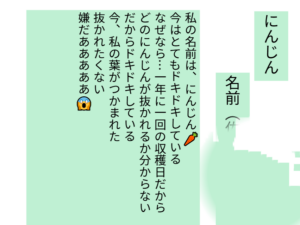

4年生の詩。あまりにも面白くて、感心しました。「にんじん」という作品です。

いろんなところに応募してみればいいですね。感性がみずみずしい。

4年A組の体育「キャッチ・バレーボール」です。みんなはりきっています。やはり、ボールをキャッチしていい点、そして何よりもアタックが打てる点が魅力な種目です。言葉は通じないのですが、身長の高いアイリさんにスパイクさせようという作戦も見られます。あまり難しすぎない、ちょうどよいルール設定がやはり大切だなと感じます。体育の研究校ですので、何でもやってみます。

3学期に入り、学校も次なる「挑戦」を始めています。少し環境を変えたり、より多くの先生とかかわるようにしています。その1つとして、普段は無担任の生徒指導主事の太田先生が、4年生の両方の学級の「道徳」を授業します。その間、4年生や3年生の担任が、他の子供たちとかかわるようにしています。今日は、1回目の道徳「心のブレーキ」を教材に授業がありました。太田先生の感想は、「去年より、いろんな考えを受けとめられる子供たちに成長しています」とのことでした。もう一歩深める「問い」によって、子供たちも価値に触れていく「深い話し合い」になっていました。いろんな先生と学ぶ機会を設定していきます。