こちらは、B組のプログラミングの様子。頭をつきあわせて、考えています。

💙じりつする子供の育成 ○自ら学ぶ子 ○大切にする子 ○やりぬく子 ◆富山県小学校教育研究会 体育科研究推進校

こちらは、B組のプログラミングの様子。頭をつきあわせて、考えています。

同級会で「校歌ゆうぎ」を踊りたいのでという連絡をいただきました。いつまでも入小の卒業生に愛してもらえる「校歌ゆうぎ」。こちらも間に合いました。

今日から出席した子もいて、入小ダービーは、ほぼ人数が揃っての練習ができました。欠席がいると、並び方がわからなくなりますね。でも、これでタービー疾走の準備ができました。

始めて1~4年生が一緒に校歌ゆうぎをやってみました。1年生が上手で驚きました。旗を振らない時に「動かさない」ことが一番大切なことかもしれません。本番に乞うご期待。

ようやく疾走するその姿を見ることができました。これが噂の「入小ダービー」。3,4年生の競技です。初めてですので、カーブを回れないチーム。後ろの子が速すぎるチーム等、どこから見ても、見応えがあります。それでは、当日、お楽しみください。走る本人たちも、かなり楽しみにしています。

4年生の宿泊学習が、26日~27日に予定されています。「しおり」も早々に完成していましたが、ついに1回目の宿泊学習の事前ミーティングが行われました。高い意識で、すてきな宿泊学習をつくりあげてほしいものです。期待しています。

ICTサポーターの武田先生が来られる日。4年生は、レゴWedo2.0を利用したプログラミング学習を始めました。これは入善町教育委員会が所有するプログラミングキット「レゴ2.0」を各校で順番に利用し、入善町学校教育情報研究会が作成した単元計画、学習指導案を試用し、全小学校で同じプログラミング学習を実施しています。4年生は、全6時間のプログラミング学習の予定です。

伝説の運動会競技。入小ダービーが行われます。今回は、「3年・4年」の興味走として行います。今日は、競技の説明と、グループ分けがピロティで行われました。実際に持ち上げて走るのは、なかなかたいへんだとは思いますが、いつもながら見応えのある競技です。

上学年選手リレーの練習が、大休憩の時間にありました。さすがに選ばれた上学年選手は意識が高いのです。バトンパスで次走者がスタートを切る位置を試走しながら合わせていきます。5年A組の高岡先生は、陸上部出身で、実は短距離走が専門です。今度、教えてもらえるといいですね。

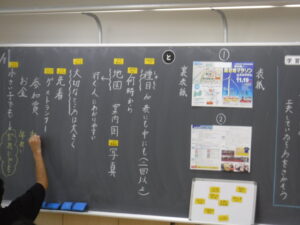

久しぶりに4-Aの本村先生の授業を少し参観できました。本校の研究主任ですから、いつも安定感があり、話し合いとアクティブを上手に設定されます。「扇状地マラソンのパンフレットのくふうを見つけよう」という学習課題です。途中で黒板を見ても、どんな展開になっているかがわかります。ということは、子供も自分たちの45分間の「考えたこと」がわかりやすいということです。ぜひ実習生にもみせたいものです。

ちょっと疲れた時に、こんな学級活動を。4ーBでは、谷口先生が夏に研修で学んできたアクティビティで人間関係を温めていきます。今日は、「新聞タワー」。どんな方法でもいいので、新聞をできるだけ高くすることに挑戦です。グループでのアイディア、協力が必要であり、力を合わせた達成感、成就感を得ていきます。とても楽しそうで、達成感いっぱいでした。意図的に人間関係を育んでいくことも学級には必要です。

マーチングパレードを始めて観ました。あいにくの雨で、体育館の練習でしたが、足の上げ方や声の出すところも意識が高いですね。今度は、グラウンドで観るのを楽しみにしてます。

3、4年生一緒の校歌ゆうぎ練習でした。一緒になると、やはり4年生が大きな動きをするし、上学年の態度になります。だから異学年の活動が効果的なんですね。1,2年生はどんな仕上がりでしょうか。

4年生は、夏休みのお互いの科学作品、工作等を鑑賞し合って、お互いの感想(評価)を書く活動をしています。並んでいても、仲間がどんな作品を作ってきたのか、あまりよくわからないのです。鑑賞の時間を設定すると、改めてじっくりと作品を見ています。とてもいい活動ですね。

4年生の登校日でした。それぞれの学級で宿題の確認をして、学年一緒になって「校歌遊戯」を確認しました。そして、校歌遊戯が初めての谷口先生に教えるというミッションでした。みんなの踊りが良かったのでしょう。谷口先生は、もう覚えたそうです。宿題等も順調のようですね。