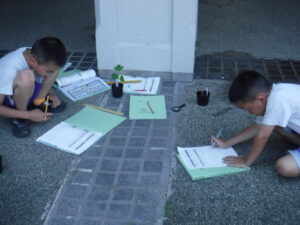

3年B組の理科「植物のかんさつ」のようです。みんながのぞき込んでいるのは、羽化した「アゲハ」の成虫を放したようです。すぐに花のみつをすっている様子も観察しています。暑くて、なかなか植物の成長も負けてきました。置く場所一考しなくてはいけませんかね。水もすぐに乾いていきます。

カテゴリー: 3年生

よく聴いて!(3年)【6.27】

3年B組の外国語活動です。みんなが手を挙げてところから、耳で聴いて、単語が聞こえたら、早押しのように本を押さえます。この姿が、オーマイガーに見えますが、とても集中していて、この後は大きな笑いに包まれます。ジェイク先生の発音に慣れているので、みんなとても耳がいいのです。

スポーツテスト(3年)【6.24】

そろそろスポーツテストも終わりです。しばらく暑くなったので、シャトルランをやらないでいたようです。少し涼しい今日。3Bがシャトルランにチャレンジしました。「前回より、10回下がりました」という子も。子供たちは。小さな計測ですが、ここに真面目に全力をつくしています。プールを開いたので、水温が上がってくれば、毎日、プールでしょう。

要請訪問研修(3A)【6.20】

東部教育事務所から鵜飼指導主事をお招きしての体育科の授業研究を行いました。浜岡先生と3Aの子供たちの「フラッグ・フットボール」でした。子供たちの学習規律のよさ、マナーのよさに、運動を楽しみながらも、作戦を使って知的にプレーする子供たちの姿に本校の教員も感心いたしました。浜岡先生の授業構想、指導もとても素晴らしいものでした。授業で、体育で育つということを改めで実感いたしました。

事後研修では、 実習生の米原さんも参加し、入善小の研修スタイルを経験していただきました。いつもながら仲はいいメンバーですが、研究は厳しく、いい点も課題点も明確になりました。今後の体育、学級経営に活かしていきたいと思います。

米原さんは、本日で教育実習を終えられました。子供たちに大人気の先生でした。ぜひ、どこかの学校で「先生」になってください。

さわやかあいさつ運動2日目【6.18】

入善町さわやかあいさつ運動の2日目でした。今日は米原PTA会長さんも参加してくださいました。担当の学年は、3年生と4年生です。マナーもよく、大きな声を出しすぎないようにして、気持ちのよい挨拶を意識して取り組みました。民生委員・児童委員の皆様にも昨日に続いてご参加いただきました。ありがとうございます。20日(金)まで、実施いたします。

体育科授業研究(3B)【6.17】

3年B組の体育科「フラッグ・フットボール」の授業研究がありました。A組、B組が同じ学習をしながら、そのアプローチや設定を変えてみて、どんな単元構想がより効果的かを探っています。たくさんの職員が自習体制を整えて、参観しました。

放課後に研修会を行い、ワールドカフェ、ギャラリートークを用いて、授業について考察し、終わりに岡本教頭先生の指導助言で終えました。次回の浜岡先生の授業につなげていきます。

さくせん!(3年)【6月16日】

3年A組の体育科「フラッグ・フットボール」です。体育館に入っただけでも、このゲームの「さくせん」が大事だということがわかりますし、子供たちが「さくせん」でゲームに勝とうと練習している「感じ」がとてもいいのです。作戦的な体育は、なかなかうまくいかないといいます。作戦を実施するだけの技能が身に付いていないことが多いのです。しかし、この「フラッグ・フットボール」は作戦が実施しやすいことがわかってきました。楽しみですね。

体育で学級づくり(3年)【6月13日】

6月は、暑くなり、すっかり慣れて、だれてくるものです。ですから、先生たちはこの時期に、「メインの単元学習」や「子供たちを育てる学習」を用意します。3年生は、体育科です。少し話を聞く姿勢が弱まってきたようです。この「フラッグフットボール」を利用して、素早く集まる(プレーする時間が短くなるのです)、安全な準備、かたづけ等を身に付け、学級をパワーアップしていきます。3年生、アップしてきました。17日は、3Bの体育の公開授業です。

フラッグ・フットボール(3年)【6月11日】

3年A組の新種目「フラッグ・フットボール」の2時間目。ルールを確認しながら、ゲームをやってみる段階です。スタートラインを過ぎたら、パスはできないといったルールをその都度確認していきます。入小ルールもありますので、確かめながら、あるいはルールを変えていくこともあります。写真を撮っていても「めずらしいな」と思うのは、この種目、「さくせん」を話し合う「ハドル」がプレー前に30秒あるのです。攻めの3人だけでなく、守りの2人も「話し合い」ます。このコミュニケーションもねらいにある種目だと感じました。運動をしながら、考え、仲良くなるのですね。「楽しかった!」という声が多く、いいスタートです。

生き物とともに(3年・5年)【6月11日】

5年生の理科。ヒメダカを育てながら、卵から育っていく様子を観察しています。順調に受精した卵が育ち、卵の中の眼も見えているようです。解剖顕微鏡でその様子を観ながら、ノートにスケッチをしています。

3年生の理科。チョウの飼育、観察をしています。モンシロチョウとアゲハを飼育しながら、完全変態(卵→幼虫→蛹→成虫)の様子を観ています。モンシロチョウやアゲハのエサをいろんな方にご協力いただいています。