入善地区公民館祭りでした。今年も3年生の希望者が出場してくれました。ステージの大きさにも丁度いいのが、校歌遊戯です。入善小学校出身の方が多いこともあり、とても喜ばれます。3年生は、控室でも練習をして備えていました。終わった後は、公民館祭りのポッポコーン、綿菓子、そしてカレーライスもいただきました。参加した児童には、公民館から図書カードをいただきました。休みの日に「希望して」参加してくれることが素晴らしいです。保護者の皆様もありがとうございました。

💛じりつする子供の育成 自ら学ぶ子 大切にする子 やりぬく子💛 小教研体育科研究推進校

入善地区公民館祭りでした。今年も3年生の希望者が出場してくれました。ステージの大きさにも丁度いいのが、校歌遊戯です。入善小学校出身の方が多いこともあり、とても喜ばれます。3年生は、控室でも練習をして備えていました。終わった後は、公民館祭りのポッポコーン、綿菓子、そしてカレーライスもいただきました。参加した児童には、公民館から図書カードをいただきました。休みの日に「希望して」参加してくれることが素晴らしいです。保護者の皆様もありがとうございました。

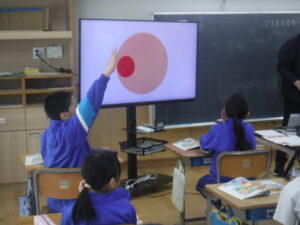

元気な声と、笑い声、そしてたくさんの手が挙がります。廣田先生とナディア先生の「外国語活動」。アニメのキャラクターが登場しながら、色を英語で言う流れも絶妙な展開です。とぎれなく楽しいのです。授業展開、子供の夢中度といい、お見事です。

12日(水)に、入善地区に住所がある「にいかわ総合支援学校」の児童が、居住地校である「入善小学校」で交流する日として設定しました。3年生は、もともと「にゅうぜん保育所」で一緒だった子も多く、すぐにうちとけて、一緒に体育の「ラケットベース・ボール」を行いました。にいかわ総合支援学校からは、担任の先生も参加してくださいました。ありがとうございます。

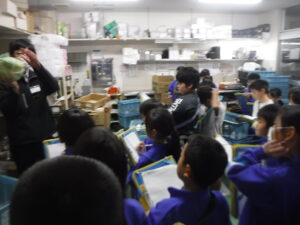

3年生は社会科で「くらしを守る」仕事について学習をしています。新川地域消防本部 入善消防署、そして入善警察署を見学させていただきました。施設の見学や実際に訓練や着替える様子(消防署)を間近で見て、丁寧な説明と合わせて、とても関心が高まった体験学習となりました。入善消防署、入善警察署の皆様、ありがとうございました。

入善警察署

入善警察署では、たくさんのお話を聞かせていただきました。実際に手錠や警棒も見せていただいたり、警察官の方が来ておられるベストも触らせていただきました。

入善消防署

入善消防署では、たくさんの資料見せていただき、消防署内の施設、そして消防車、救急車の中まで見ることができました。

3年生の校外学習です。社会科「くらしを守る」の単元として、入善警察署、入善消防署の見学に出かけました。学び多い時間となることでしょう。

3年生の理科「太陽とかげ」です。太陽の動きとかげも観察していくのです。遮光プレートで、太陽を観ています。タブレットで動画も撮って、太陽ってどんな感じかなと、まずは観ています。「かげ」ができるということで、「体でハートマーク」も作り出しました。ここから、太陽とかげをずっと追っかけていくことでしょう。しかし、これから寒くなっていくのです。今日は、いい日でした。

3年生の総合的な学習の時間。取り組んできた「にゅうぜんまちキラキラ発見」の発表でした。自分で見つけた「キラキラ」について、3年A組が、プレゼンで発表していました。3年生だとよくあるのですが、「会社の設立年度」と「店舗の設立年度」が勘違いされているものもあり、聞き取りではなく、WEBサイトで調べる難しさも感じました。この年齢では、まず「聞き取り」力を高めたいものです。

3年生の「外国語活動」。廣田先生とナディア先生です。早押し4択クイズのKahoot!を利用しての「英語クイズ」。今回は、ハロウィンバージョンでした。

3年生は、社会科「スーパーマーケットではたらく人」の単元です。入善町の「大阪屋ショップ」さんを見学させていただきました。これは、お店のご厚意で、開店前に本校の3年生だけのために見学をさせていただいたのです。バックヤードも見せていただき、子供たちの興味も深まりました。これから、お家の方と一緒にスーパーマーケットやドラックストアに行っても、「見る目」が変わっているはずです。そうです、「社会科の目」になっているはずです。大阪屋ショップ入善店の皆さまには、心より感謝申し上げます。

3年生の外国顔活動は、いつもにぎやかです。まずはアルファベットに親しむことがねらいですので、カードでたっぷり遊んでいます。