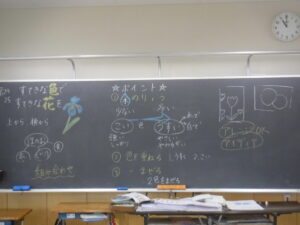

3年生の図工です。「水のりょう」をポイントに、色を2色まぜて、すてきな色を作ります。ベタ塗りではない、「水彩」らしい塗りを体験しています。描くのは「すてきな花」とのことです。

💙じりつする子供の育成 ○自ら学ぶ子 ○大切にする子 ○やりぬく子 ◆富山県小学校教育研究会 体育科研究推進校

3年生の図工です。「水のりょう」をポイントに、色を2色まぜて、すてきな色を作ります。ベタ塗りではない、「水彩」らしい塗りを体験しています。描くのは「すてきな花」とのことです。

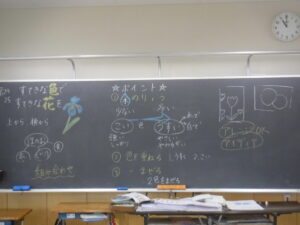

3年A組の社会科。写真に写ろうとピースをしますが、「集中している姿を撮っています」と言っています。さて、校外学習で見てきたところを、グループで付箋に書き大きな地図に貼っています。「ここの前の道はせまくて、あぶない」といった言葉もありました。やはり、「実際に歩く←→ 大きな地図」で確認を繰り返すことが大事そうです。学校の周りは、だいぶ掴めてきたようですね。

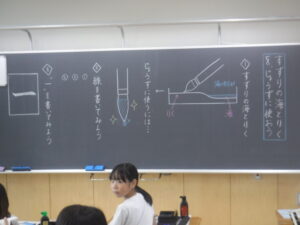

ついに毛筆の時間となりました。3年B組は、谷口先生といっしょに始めました。準備もばっちり。そして、「難しく考えないで、まず縦に線をかいてみましょう」と言われ、おそるおそる、ドキドキで1本の縦線を書きました。ほっとしたようです。余り墨がのらずに、かすれた線もあります。いいんです。何本か線を書くうちに、墨の色が濃くなり、なんとなく書けるようになってきました。さあ、習字の時間、楽しみになりますね。

今週の金曜日が遠足です。2学年が一緒に行くので、普段の活動とは少し勝手が違います。異学年のグループを作り、リーダーを中心にグループで動きます。今日は2回目ですので、「しつもん」と並ぶ練習でした。質問し子の方をしっかりと見ている子が増えてきました。

朝の「じりつの時間」。3年B組は、曜日によってメニューが決まっているようです。大型画面を観て何をしているのかと思いましたら、会社(係)の子たちが、「読み聞かせ」をしているのです。子供が、同じ教室の子供たちに読み聞かせをする。面白いですよね。自分たちの「やりたい!」ことをできる時間が用意されているのです。主体的にきっと本を選んでいるのでしょうね。すてきな「じりつの時間」でした。

朝の「じりつの時間」。3年A組は、スピーチのようです。前で自分の話したいことを話して、みんなが質問をして話を深めています。今日は、日曜日の野球の試合で、勝った。しかも、自分もヒットを打てたという喜びについて話しました。すると、「次の目標は何ですか?」「将来の夢は?」といった質問が出ていました。前で一人で話すというのも、いい経験ですね。それぞれの学級で「じりつの時間」」を工夫しています。

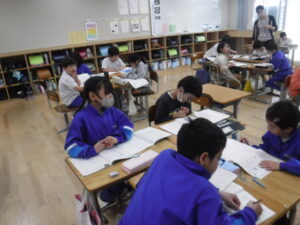

同じ時間に、「算数」の授業がされていましたので、いろんな学年の算数の様子を紹介します。グループ、一斉、先生の周りに集まる等の工夫がされています。

3年A組

4年B組

4年A組

5年

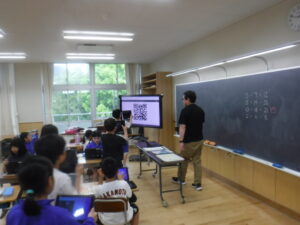

外国語活動を通して、いろんなアプリを学習に活用しています。今日は3年生が、QRコードから学習アプリ(クラウド利用)に入り、自分のタブレットも効果的に活用した英語学習に取り組んでいました。廣田先生は、タブレットの利用にも詳しい先生です。

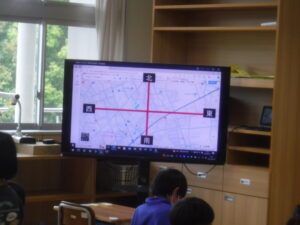

3年生の社会科が両方のクラスで行われています。先日から学校の「北側」「南側」をたんけんし、その報告をしているのはB組。A組は、「西側」のたんけんの計画を立てています。タブレットで、「あのパン屋さんなにやった?」と調べながら、町の東西南北も理解していきます。そんなに簡単ではないので、繰り返し、じっくりと担任の先生は勧めておられます。

B組

A組

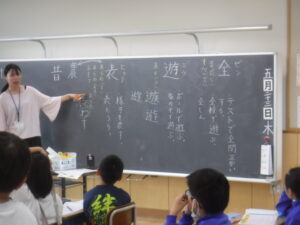

3年A組の国語の時間。「表わす」と黒板に書いてありますが、みんな気付かないようです。笹川先生が、「よくある間違い」と紹介されますが、誰も気付きません。本当ですね。「読んでみましょう」で、「あらわわす」と読んで気付きました。「表す」なんです。これで、もう大丈夫ですね。

3年生A組の外国語活動。「数」の言い方を学習しています。「ペンは何本ありますか?」低学年のころの外国語活動と少し違ってきています。廣田先生とジェイク先生のかけ合いを聞きながら、だんだんと耳をならしていきます。

3年生の社会科「にゅぜんまちたんけん」の日でした。入善小学校から見て北へ行きます。花月公園、入善駅、観音湯、入善中の4箇所へ行ってきました。当然、これから南も西も東も実際に行ってきますね。

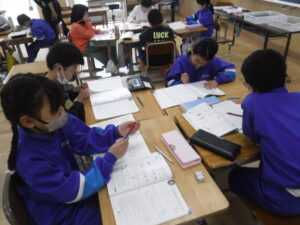

グループで学習すると嬉しかったことを思い出します。現在は、ペア学習やグループでの学習をよく取り入れています。すぐに近くの仲間に聞けるのが、とても安心感があります。1人の席で取り組むより、集中できる子も多いようです。時折、学び方の変化があるといいですね。

3年生の体育「いろんな運動」がパワーアップしていました。谷口先生いわく「飽きないように種目を変えています」とのこと。楽しそうですが、実は難しい動きも入っていて、気付かずにいろんな動きを身に付けています。一番は運動の楽しさを味わっていることです。

3年生の理科では、「しぜんのかんさつ」が始まっています。そのための道具は「虫めがね」です。強力なアイテムです。ミクロの世界が広がり、その世界にひきこまれます。秋には、「光を集める」道具となりますが、しばらくは「かんさつ」の道具として、活躍してくれます。