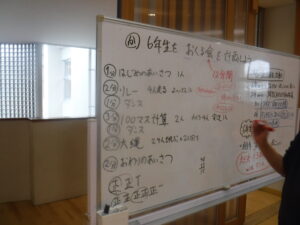

〇3 年生:対決「 6 年生と対決!!3 本勝負」

1本目 ラケットリレー 6年生の圧倒的な勝利

3年生の次の準備の幕間 ダンス

どんどんダンスが変わりました。「イイじゃん」しか覚えていませんが、3年生は堂々と踊っていて、幕間も飽きさせません。

2本目 「100マス計算」対決 なんと、3年生の勝ち!

「100マス」の4人の解答用紙の記入が、タブレットでライブ配信されるという演出。6年生の2人も「100マス計算」は速いのですが、練習をばっちり積んできた3年生が、「1点差(大島審判長)」で勝利という、予想外の展開。

3本目 長縄(8の字)対決 6年生の勝ち(たぶん)

6年生、スタートからリズムになかなか乗れませんでしたが、必死の追い上げ。結果は、大島審判長の判定で、6年生の勝利となりました。

対決は、2対1で、6年生の勝利。しかし、この短時間で、長縄も上手になり、3年生の結束力がとても高まった「対決」でした。見応え、ありました。

〇5年生の幕間の「究極の二択」

全校参加のおなじみの「究極の二択」。5年生も進行に慣れてきています。この間に、楽器の多い4年生の準備が、整いました。

カテゴリー: 3年生

3年生登場!【2.17】

6年生を送る会で、「6年生と対決する」のは、3年生。なかなか練習の姿を観られなかったのですが、本日、「仮の対戦(練習)」をしました。内容は、もちろん「ひみつ」ですが、今日は、6年生が全勝でした。ラケットリレーは、6年生が圧倒的に上手でしたが、「100マス計算」、「長縄とび」は、激戦でした。特に、「100マス計算」の真剣度は、ライブで伝わります。お見逃しなく!

Kahoot!で英語を(3年)【2.12】

廣田先生とナディア先生の外国語活動。3年A組の授業。早押しクイズKahoot!でいつも大盛り上がり。個人の早押しばかりではと、今回からクラス全員で押さないとクリアできないという「協同」ルールも適用され、より盛り上がりました。廣田先生は、いろんなアプリを効果的に利用されています。

ステージの動きを(3年)【2.10】

体育館に3つの学年が集まっています。4年生の体育のところに、「3年生もそろそろステージの動きを確認しないと、間に合わない」との判断で、前部を利用させてもらっています。5年生の進行の人たちも、進行の練習を始めています。来週の水曜日の本番に向けて、ピッチが上がってきました。

学習参観(1~4年)【2.6】

学習参観、学級懇談会、中学校入学説明会でした。学習参観は、保護者の方以上に子供たちが楽しみにしています。今回、5年生は「さん俵づくり」を親子で実施し、30分早くスタートすることを試行しました。ご協力ありがとうございました。各学級、創意工夫された「学習」が行われました。

1年生 国語科 クイズで盛り上げりました。保護者の皆さんの参加型でした。

2年生 道徳 いつも通りの真剣な話し合いをしていました。よく意見が出され、よく考えていました。

3年生 どちらも保護者参加型で行いました。

A組 図工 コリントゲーム完成の会でした。

B組 理科 大島先生の白衣姿が、すてきでしたね。

4年 総合的な学習の時間 合奏「キセキ」 冒頭の10分間のみ

4年 総合的な学習の時間 合奏「キセキ」 冒頭の10分間のみ

A組 学級活動「係ランド」

B組 学級活動 究極の2択 + 太田生徒指導主事 「メディア利用について」

コリントゲーム仕上げ(3年)【2.5】

図工科のコリントゲームも仕上げが近づいています。色塗りがきれいでも、玉が動かないと、ある程度、いろんなところに動いて、ポケットに入らないとゲームになりません。この釘の調整が、実は一番大事なんですね。おもしろいコリントゲームになりますでしょうか。学習参観で、どうぞご覧ください。

本気で勝負?(3年)【2.3】

「6年生を送る会」の3年生。「6年生に挑戦」する出し物です。例年の通りですが、今年は制約がありませんので、かなり自由に構想できます。何度か全体で相談してきたのですが、3本勝負の準備をしています。長縄は練習していますが、連続して入れないと、6年生には勝てません。ネタバレになるので、まだ書けませんが、「3年生が勝てるかもしれない」種目があります。教室では、担当児童が練習をしていました。さあ、6年生には勝てないこともないと思いますよ。盛り上げてください。

長縄を跳ぶ(3年)【1.28】

3年A組の体育。短縄と長縄です。長縄は、学校全体で取り組んでおり、学校の教育活動としても大事にしている活動です。体育委員会を中心に「第2回長縄大会」が予定されています。3年B組は、レベルアップしつつあります。その都度、浜岡先生が回数を伝えると、盛り上げります。さあ、ここから、どこまでいけるでしょうか。

どうする6年生を送る会(3年)【1.28】

3年生は、いつもの場所で、浜岡先生の進行で学年で話し合っています。「これどう?」と言いながら、だんだんと合意されていきます。しかし、3年生は、長時間の話し合いも視線を下げずに、話し合えます。6年生を送る会の21日前です。そろそろ、活動に入っていくことでしょう。

コリントゲーム(3年)【1.26】

3年生のB組の図画工作科。「コリントゲーム」が、いよいよ終盤になってきました。ところで、コリントゲームとは、傾斜した盤面に釘を打ち、穴をあけて点数をつけ、ビー玉(球)を棒で突いて転がし、入った点数の合計を競う「玉転がし」です。パチンコやスマートボールの原型とも言われます。本来、知育玩具ですので、これをちゃんと転がる、点数が入るようにするには、ここからが試行錯誤するところです。