いよいよ終盤になってきた「おおきなかぶ」。今日は、観に来てくださった先生方に「音読を聞いてもらおう」と國木先生が話されます。学習参観で保護者の皆さんに観てもらえる劇になりつつあります。

いよいよ終盤になってきた「おおきなかぶ」。今日は、観に来てくださった先生方に「音読を聞いてもらおう」と國木先生が話されます。学習参観で保護者の皆さんに観てもらえる劇になりつつあります。

子供たちの「鉄棒遊び」のすごい技に、参観された方々も驚いておられました。安全に配慮された「鉄棒ゾーン」がとても参考になりました。子供たちの見る姿勢や仲間を応援する姿もすばらしいという感想が多くありました。

4Bは、森田先生の算数科の授業公開の後、廣田先生とジェイク先生の「外国語活動」も公開されました。ジェイク先生に「文房具セットをプレゼントしよう」という単元です。ジェイク先生も、この日はネクタイをして、授業してくださいました。

3Bの算数科「ぼうグラフや表を使い分けよう!」という単元です。「ぼうグラフを見くらべてよさを見つけ、グラフから読み取れることを話し合おう」という学習課題。ヒントカードや資料が丁寧に用意され、子供たちが考えやすいように工夫されていました。

今日は、東部教育事務所から指導主事の先生方をお招きしての1日の授業研究会でした。

私たちもお互いの授業を観る機会がなかなかなく、他の学級の様子や先生の授業を観ることができました。また、指導主事を交えて、

子供たちを育むための「授業」について研修を深めることができました。

4年A組の理科です。「雨水のゆくえと地面の様子」の学習単元。自分たちの実験を動画でアップし、実験結果を何度も確認できるように工夫されていました。

6月30日(日)、全国小学生陸上競技交流大会富山県大会に7人の6年生が参加し、雨の中の厳しいコンディションの中、全力を尽くしてくれました。

6年男子100m走で、西島優斗さんが13秒55で1位となり、全国大会出場を決めました。会場は、国立競技場です。

おめでとうございます。

出場した7人の皆さん、また一ついい経験をしました。今後もチャレンジを応援しています。

7月になります。給食だより7月号をお届けします。

7月給食だより

7月給食だより(裏面)

3年B組は、「学級活動」で「新聞タワー」に取り組みました。これは、いわゆる「チームビルディング」のアクティビティ。グループで協力してタワーを作るので、チームワークを高めることができます。どんなアイディアでタワーを作っていったのでしょう。

3年生の体育「つないで!つないで!ポートボール」が始まっています。ゴールマンが「台」の上に乗っているバスケットボール型のボール運動ですが、ドリブルはできません。ですから、パスをつないでいのです。学習課題は、たぶん「どうしたらパスがつなげられるか」でしょう。暑くなってきましたが、まだまだボール運動が続きます。

体育の授業は、レクリエーションでもスポーツ少年団や部活動でもありません。でも、体育の授業が、そのどちらか風になってしまうことを私たちがよく経験しています。レクリエーションになりかけていました。リオ君がいいました。「バレーボールでは、1回で返すことはあまりない」と。しかし、コートの狭いビーチボールは、1回で返すこともあります。それでも、「3回でアタックすると、加点」というルール改正になり、子供たちは「3回で返す」「アタック」を目指すようになりました。1回で返すより、チームの一体感も高まっていきます。月曜日、どうなるか楽しみです。

1年生は体育はプールでの水遊びに入っています。天気の悪い日は、「マット遊び」に取り組み始めました。2年生の「マットパーク」とコラボしていくような動きも出てきそうです。

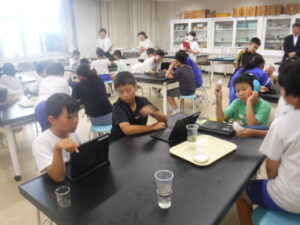

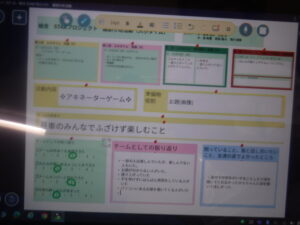

6年生が「たてわりあそび」について、ふりかえり、共有しています。総合的な学習の時間で、「STARプロジェクト」として、「たてわり活動」等を考案、企画、実施しています。いつも感心するのですが、誰とでも話し合える真面目さ。真面目ですので、どんどん成長していくのです。この6年生だから、学校は今年度、いろいろなことに挑戦できています。

1年生。廊下に見慣れない「家」があります。「國木先生、作ったのですか?」とお聞きすると、「いいえ、子供たちが作ったのです」「家もあったほうがいい」と言って、おおきなかぶ」の劇用に、「あっ」という間に作ったとのことです。家の中にも入れます。いやー、すごいですね。

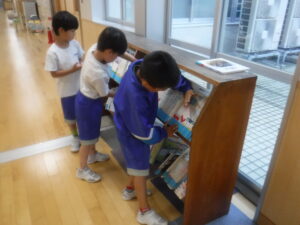

生活科でよく本を使っています。「じりつの時間」に、2年生図書ゾーンをA組の子供たちが整理を始めました。「本の高さを揃えた方が、見やすい」という声も聞こえます。一段と使いやすくなりました。

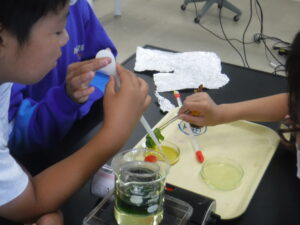

6年理科「植物のからだとはたらき」の学習。日光が当たった葉と当たってない葉。この両者の葉に「でんぷん」の違いはあるのかを調べています。緑の葉では、ヨウ素液につけても「青紫き色」にならないので、「エタノール」で葉緑素を抜いて、葉を白色にします。これが、なかなか上手くいかなくて、苦労していました。でも、白色になった葉は、すぐにヨウ素反応を見せるので驚いていました。実験準備がたいへんですが、寺﨑先生と宇田先生の2人体制ですので、恵まれています。