1年生の算数科「どちらがおおい?」です。2つのペットボトルの「どちらがたくさん水がはいるか?」を予想し、確かめます。子供たちは、「高さの高い」入れ物が、「たくさん入る」と予想します。しかし、このペットボトル。高さは低いけど、太いものが森田先生によって用意されているのです。同じ「なっちゃんペットボトル」でも高さが違うのですが、そうです。水を入れてみれば、わかりますよね。次回は、3つの入れ物の「どちらがおおい?」だそうです。量感覚を体感しています。

投稿者: 入善小学校

キャッチバレー(4年)【10.28】

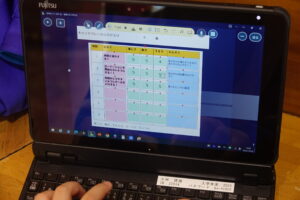

4年B組の体育科。今日は、「キャッチバレー」の公開授業でした。先日は、なかなかゲームにならないという感想を聞いていました。しかし、大越先生から「ねらったところにアタックしたり、パスしたりしよう」との本日の学習課題が出されると、チームごとの練習方法にも工夫が生まれました。子供たちもアタックしやすいところへのトス、前にあげてもらってアタックする等の工夫をしていました。ロイロのふりかえりを見ていても、とても満足度の高い時間だったようです。全体の話し合いが時間内にできれば、もっとよかったです。

わたしたちの命を守ろう(5年)【10.28】

5年生の保健の授業「わたしたちの命を守ろう~事故とけがの防止~」の3時間目です。今日は、特別なゲストティーチャーをお迎えしています。入善警察署から藤井 岳人警部、そして新川地域消防組合 入善消防署から中湊 冬人 救急救命士さんのお2人にご来校していただきました。「事故と怪我の防止」について、警察と消防の2つのお仕事からのお話を聞かせていただきました。5年A組の子供たちが半数ずつ交代しながら、聞きました。慣れてきた頃に、質問も多く出るようになりました。一度に2つの命を守るプロからのお話を聞けたことで、単元の学習も深みを増していくことでしょう。

お二人の先生、ありがとうございました。

キャッチバレー(4年)【10.27】

4年生の体育は、「ボールをつなごう キャッチバレーボール」です。このバレーボールは、柔らかいボールをサーブします。相手は、このボールをキャッチして、次の人にパスをし、3番目の人だけが、「ボールを手でうつ」のです。難しいバレーボール系の入門としては、よくできているなと感じます。明日、4Bの授業をみんなで参観します。楽しみです。

木々を見つめて(4年)【10.27】

4年生の図画「木々を見つめて」が完成しましたね。それぞれの味のあるイチョウの木がそろいました。

クラッシュボール(5年)【10.27】

5年A組の体育は、「クラッシュボール」。昨年、開発された教材ですが、「投げる」運動であり、パス回しもおもしろく、人気の教材となっています。子供たちにも「面白い!」と評判です。ボールの大きさや的となる箱のサイズまで、やはり、うまく考えられています。

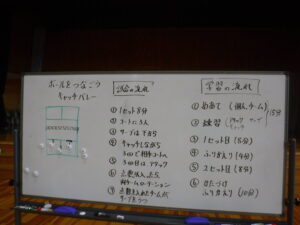

ドーナツボール(2年)【10.24】

2年生の体育科「ドーナツボール」の2時間目です。今日は、練習時間でもある「パワーアップタイム」のメニューが紹介され、「パワーアップタイム」をやってみました。

チームです(1年)【10.24】

1年生の体育「的あてゲーム」のチーム紹介用の写真ができました。なるほど、チームの意識を高めるには、こういうのも効果的ですね。

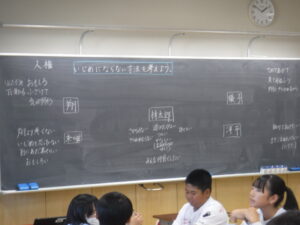

人権教室でした(6年)【10.24】

6年生は、「人権教室」でした。これは、魚津人権擁護委員協議会から講師をお招きし、授業は山本先生が「人権」を考える授業を行いますが、委員の皆さんにアドバイスをいただくものです。前回、事例から考えたことをもとに、グループで考えを深めました。「人権って何だろう?」と考えていくきっかけになったことでしょう。人権擁護委員には、私どもの先輩方である元入善町の小学校の先生や地域でボランティアを活動しておられる方が多く、心より感謝申し上げます。

学校だより10月【10.24】

本日、配付いたしました。

【要 パスワード】