今年は「おおぞら2組」の担任になった太田先生。生徒指導主事としての、「道徳」の授業は、今年も5年生の両クラスで行います。毎回、よく準備された太田先生の道徳で、子供たちがより成長していってくれることを期待しています。今日から、体験入学のプラットさん兄も参加していました。

投稿者: 入善小学校

全国学力・学習状況調査(6年)【4月17日】

今日は、「全国学力・学習状況調査」でした。全国の小学6年生、中学3年生を対象に、学力と学習状況を把握するために、文部科学省が実施しています。今年度は、3年に一度の「理科」も実施され、国語、算数、理科で行いました。中学校は、今年度から理科は、CBT(タブレットによる入力)にて実施されています。

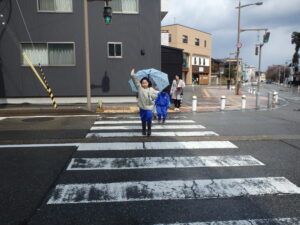

交通安全教室(1・2年)【4月16日】

1、2年生は、「交通安全教室」でした。入善警察署、黒東安全協会から来ていただき、実際に道路を歩いて、歩き方を確認しました。ご指導いただいた皆さん、ありがとうございました。

コロナ禍でなくなっていた「自転車乗り方教室」を今年度から実施いたします。やはり、自転車の乗り方が危ないという声も多く、3年生に実施したいと思います。よろしくお願いします。

はじめてのなまえ(1年)【4月16日】

ついに、1年生の「はじめてのなまえ」を書きました。これが、卒業式の前の日などに、本人に返されるのです。まさに一瞬で、1年生にタイムリープする大事なアイテムなのです。よく書けました。

音楽はじめ(1年)【4月16日】

1年生は、はじめての「音楽」の時間でした。本校の音楽主任でもある「四杉かほ先生」が音楽の先生です。「音楽って何するの?」といった話もしながら、体を使って音楽を楽しみましたよ。これからが楽しみですね。

今日の3年生【4月15日】

3年生が学年写真を撮っていたので、撮りました。みんな、とっても大きくなったことに今頃、驚いています。

今日の1年生【4月15日】

職員室に順に1年生が入ってきます。「1年A組の〇〇です。もりた先生に用事があってきました」という職員室への入り方を全員が練習しました。さすが、これを最初に練習するのです。これで、何かあった時にも、すぐに職員室に来られます。この後、保健室への行き方、入り方も練習しています。まず、困ったときの対象法を身に付けています。

名前でしょうかい(5年)【4月15日】

か かめが好き

な なみの音が好き

た タコはあまりすきではない

に にもが好き

ゆ ゆらゆらゆれるクラゲが好き

り 理由は海が好きという理由

どの作品を見ても、ほっこりします。5年生A組の国語科より。

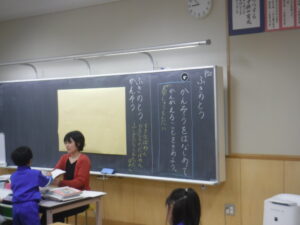

ふきのとう(2年)【4月15日】

2年生の国語科。「ふきのとう」を読んでの初読の「かんそう」を書いています。すぐに鉛筆をもって書けるところが、2年生のすごいところです。繰り返してきた力を感じます。感想を書いて、感動を話し合って、「考えること」を決めるそうです。すごいですね。学習参観は、その後の「話し合い」になるようです。

ばあすでいかあど(1年)【4月15日】

1年生。「ばすでい かあど」を書きました。自分を紹介するカードです。誕生日の月にランルーム前に貼ってもらえるのです。これで、全校の子供たちのことがわかるのです。「すきなものを いっぱい」書きました。今日も笑顔がいっぱいの教室でした。

体ほぐしの運動(4年)【4月14日】

4年B組の体育科を観ることができました。「体つくり運動系」の中の「体ほぐしの運動」という内容があります。みんなとかかわる運動です。先生が言った数だけの「人数」で集まっています。4年生もとても素直ですので、男女隔たりなく集まることができます。少し恥ずかしくなってきた男の子も声をかけられて、中に入っていきます。体を使っての「仲間づくり」もとても大切な活動です。

学力調査でした【4月14日】

小教研の学力調査を金曜日、そして今日と実施いたしました。富山県小学校教育研究会が作成している学力調査です。前学年までの子供たちの学力を知る一つの指針として、テスト直しをしながら、結果を活かしていきます。6年生は、17日に全国学力・学習状況調査があります。テスト前にはテスト勉強をする習慣もつけていきたいものです。

えのぐじま(2年)【4月14日】

2年生の図工。いつもながら個性的で創造的です。「えのぐじま」をいろいろと想像した後で、描いていきます。「夕焼けがしずむしま」「ようかいのしま」「プリンのしま」。そして、いろいろな「せんやてん」を使って、絵を描いていきます。迷わず、人の真似をしない画家ばかりです。きっと描いて、スッキリしたことでしょう。

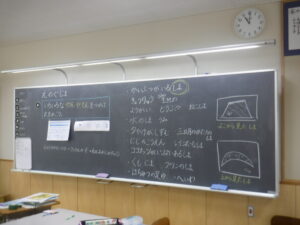

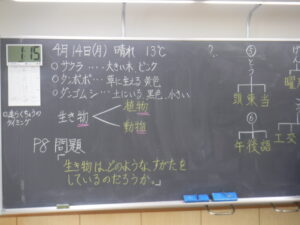

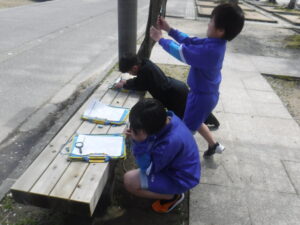

春の生き物探し(3年)【4月14日】

3年理科「生き物はどのようなすがたをしているのだろうか?」という「学習問題」が黒板に書いてあります。そして、3年B組は、外に出て行きました。アイテムは、「虫めがね」です。これ一つで、大きな発見があるのです。カズヒコ君が、「新芽です」と言って見せにきました。新芽って言葉を知っているんですね。ソウマ君が、「やっといたワラジムシ」と、ワラジムシを見せてくれます。

その後、体育館を「虫めがね」で覗いて、「校舎が逆さまになっとる」「おーほんとうや」と生き物とは違うところで、驚きの大発見をしていました。小さな感動が日々、たくさんです。この映像がひっくり返っていることを調べていくと面白いですよ。

今日の1年生【4月14日】

今日の1年生。小学校生活の2週目が始まりました。朝は、廊下に並ぶ練習。「前にならい」をしてみます。さすがにグタグタです。前にならいのポーズはするのですが、「並ぶ意識」がないため、曲がっています(森田先生:談)。おもしろいと思ってみていました。活動の意味を理解できないと、そうならないのですね。ここは、さすが森田先生。森田マジックを駆使しながら、1年生は、安全な生活の基礎を身に付けていきます。広報用の全員写真も撮影できました。全員、なかなか前を向いてくれません。