2年A組で、足が止まりました。特別の教科「どうとく」の時間。廊下からでは発言は聞こえないのですが、お互いの発言を聴き合う姿が見えます。これだけで、いい話し合いができていることが分かります。2学期も伸びていきましょう。

投稿者: 入善小学校

応援練習(9月13日】

赤、白に分かれての応援練習が始まりました。前回は、まだまだ自分たちの声が小さかった6年生。今回は、みんなを本気にさせられたでしょうか。それともみんなが、本気にさせてくれたでしょうか。応援練習の回数は、それほど多くありません。

運動会プログラム【9月13日】

校歌遊戯(1~4年)【9月13日】

今日、1年~4年生の校歌遊戯を初めてやってみました。結果は、なかなかよかったのです。各学年でしっかりやってきていますし、やはり初めての1年生が頑張っています。来週も1,2回やって、本番でいこうと思います。お楽しみに。

開閉会式練習(6年)【9月13日】

今日は暑いので、屋内で6年生だけで、「開閉開式の練習」を行いました。中でも暑いのですが、さすがうちの6年生は耐えられるのです。全体練習は少ないのですが、いよいよ来週が運動会です。熱中症対策を第一に進めていきます。

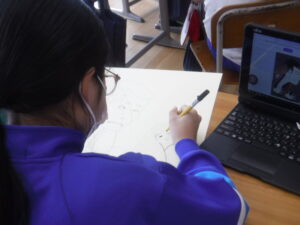

名画をリメイク(5年)【9月13日】

5年生の図画工作。世界の名画に「手を加えて」別の作品にするというものです。この機会に、いろんな名画を鑑賞しながら、「既に完成している絵」に少し変化を与えるというものです。ムンクやらフェルメール、葛飾北斎の絵も候補に挙がっています。ただ鑑賞するより、リメイクを前提にすると、確かに見る目も意欲も違いますね。どんな絵を選んだのでしょう。

今度はセンサーも(3年)【9月13日】

今日は、センサーを利用したプログラミング。距離センサー、カラーセンサーを使うと、格段に試せる世界が変わっていきます。プログラミングらしくなってきました。

開会式の練習【9月13日】

今日、1限に開会式の練習をしました。まず、教務主任の山本先生から流れや気を付けることなどの説明がありました。そのあと、一通り通しました。動きのポイントをしっかりと確認することができました。

午後からは、熱中症予防のため、体育館、グラウンドでの運動を中止としました。

テントづくり(6年)【9月12日】

6年生は、3限にテントづくりをしました。10月の宿泊学習で、6年生はテント泊をします。その事前指導でした。国立立山青少年自然の家企画指導専門職の丸山峻史先生に指導していただきました。ますます宿泊学習が楽しみになってきました。

応援練習【9月12日】

今日、朝の「じりつの時間」に応援練習をしました。赤組は体育館、白組はピロティで行いました。応援団がリーダーシップを発揮して、声を合わせる練習などをしました。これからも「じりつ」した練習が行われそうです。