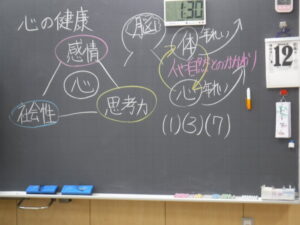

5-Bでは、「心の健康」についての学習が。道徳科かなと思ったら、「保健」の学習です。体育科のなかの「保健」なのです。5,6年生だけにある内容です。教科書もありますし、しっかりと取り組んでいます。なかなか見られない「保健」を見ることができました。

月: 2023年6月

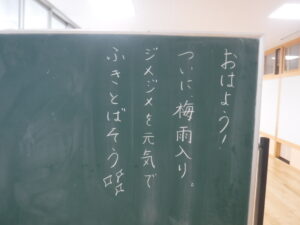

そうでした

そうでした。6年教室前の黒板で、梅雨入りを確認。

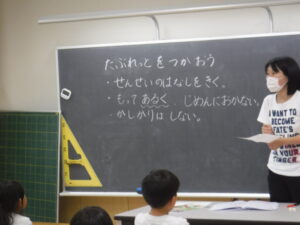

ロイロノートはじめ【1年】

1年生の両教室では、ICTサポーターの武田先生と担任の先生+αの体制で、ログインを行いました。最初だけアカウントを入力する必要があり、漢字やカタカナもまだ読めない1年生には難しいのです。それこそ、授業参観で保護者の方に入力してもらえばいいのですが、早く使いたいので、始めました。

ショートカットをつけたので、これで今日からロイロノートが始まります。

ICTサポーター【3ーB】

今日は、2週間に一度のベネッセのICTサポータ武田先生が来られる日。みんな(先生たち)は、待っていました。特にこれからロイロノートを本格的に使う3ーB、そしてタブレットを開始した1年生。さっそく、1時間目から3-Bはロイロノートを教えてもらいました。これで、授業でもどんどん使っていけます。

縦割り班を始めました

いよいよスタートしました。今年度から、入善小学校でも「縦割り班」活動を始めます。学校は同年齢集団で学びますが、社会は異年齢社会です。昔から、異年齢での「縦割り班活動」は教育効果が大きいとされていますが、中規模の本校では、取り組めてこれませんでした。しかし、イエナプラン教育を富山市が取り入れる等、「新しい教育」への転換として、「異学年集団の学びの効果」が期待されます。年上の子は、年下の子を見て行動する。年下の子は年上の子をいいモデルとして近くで言動に触れることができます。さあ、新しいことを始めると楽しみです。

少年消防クラブ入隊式【5年】

「少年消防クラブ隊式」を本校で行いました。これは、入善町の全5年生を対象に実施されているもので、子どもたちの防火の意識を高めることを目的としています。入隊記念品(クリアファイル)として、五十里 仁君、増澤アキさん、樋口悠太君が代表で贈呈を受けました。

そして入善消防署谷川主幹からの「励ましの言葉」。そして、最後に、5年生代表として、田中晴人君と太和田陽加里さんが「防火宣言」を行いました。

ぜひ、防火の意識を高めていきたいものです。

野菜サラダ【5B】

5-Bの家庭科です。もちろん美味しくできたのですが、こうやって調理実習できること一番の喜びですね。みんないい表情でした

野菜サラダ【5A】

コロナの一段落を実感できるのは、やはり「調理実習」を普通にできるようになったことですね。以前は、まったくできなかったこともありました。5年生、家庭科で野菜サラダを作りました。もちろん美味しいに決まっています。

外国語を

3-A組では、外国語専科の廣田先生の「外国語活動」の時間です。3年生は、今、「数字を英語で」を学んでいます。「先生、12って何やったけ?」と何度も聞かれます。確かに、あまり聞き慣れない12が難しいです。

音楽を【3年】

3-Bの音楽でした。いつもながら、ますみ先生の音楽、テンポ良く進んでいきます。

マット運動【2年】

今日の2年生の体育のマット運動。グループに分かれているので、マットの上での運動量がとても多くなっています。どんどん上達しています。グループみんなでマットを準備し、一緒に片付けているのも、とてもいいですね。

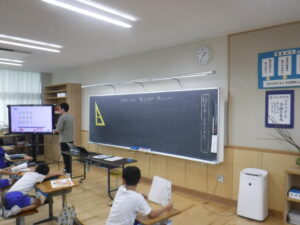

条件制御【5年】

5年生の理科です。理科専科の上嶋先生の授業。「メダカ」と並行して、「植物の発芽~成長」を学習しています。理科の5年生で大切な「条件制御」という「考え方」を何度も使い、いつでも使える「見方・考え方」にしていきたいものです。発芽の実験、「水は必要か」であれば、「水のある、水のなし」以外の条件は、全て同じにします。一つの条件だけを変えて比較しないと、正しい実験になりません。今日は、条件を一つだけ変えながら、発芽の実験をセットしました。

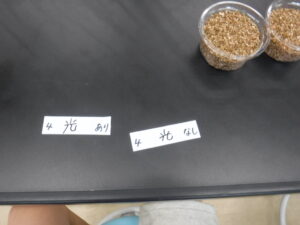

タブレット登場【1年】

いよいよ1年生のタブレットが用意できました。今日は、A組から「じぶんのタブレット(入善町からの貸与)」を受け取り、ログインの練習をしました。スタートですので、ゆっくりと始めます。明日は、B組が始めます。

租税教室【6年】

6年生は、6年間に一度の「租税教室」でした。税理士の藤田さんにご来校いただき、A、B組の両方で授業をしていただきました。「税金って何?」「税金ってどうして必要なの?」といった「租税」についての理解を深めることができました。藤田さん、ありがとうございました。

プログラミング学習【3年】

3年生、プログラミング学習の開始です。今日は、B組の教室で、A組担任の上田芳史先生が授業をしました。上田先生は、本校の情報主任の先生ですから、一番詳しい先生です。「プログラミングって何?」ということで、まずは、あえてのアナログです。実際に自分たちの身体を動かして体験しました。「手をたたく」「ジャンプ」という命令も「プログラミング」なのです。ああ、なるほど。明確な指示が必要であるこということがわかります。プログラミング的思考ができるようになると、論理性も高まってきますので、みんな説明上手になるのかな。